Завершение первого года обучения в школе Транзактного анализа (четвертый семинар)

ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМИНАР)

С 9 по 12 июня 2017 года в Москве состоялся четвертый заключительный семинар первого года обучения в Международной школе Транзактного анализа.

Наталья Спенсер и Екатерина Мариньейро Фаньа на четвертом семинаре с учащимися школы Транзактного анализа

Автор и ведущая семинара – Наталья Спенсер

Автор и ведущая программы – Наталья Спенсер, транзактный аналитик, тренер и супервизор EATA, интегративный психотерапевт. Объем программы «202 курса Транзактного анализа» первого года обучения – 112 часов академического тренинга.

В заключительном семинаре рассматривалась специфика работы с проблемами утраты и горевания, в конце занятий проводился зачет по результатам всего первого года обучения.

На семинаре были рассмотрены такие ведущие психотерапевтические модели по работе с утратой, как теория привязанности Джона Боулби, фазы оплакивания по Алану Парксу, стадии переживания горя по Элизавете Кюблер-Росс и задачи горевания по Вильяму Волдену. Как отметила ведущая семинара, целью психотерапии в данном случае является определение и разрешение конфликтов, которые препятствуют человеку завершить задачи горевания на каждом его этапе. «Знать данные этапы необходимо не для того, чтобы пропустить человека через них как через жернова, но чтобы психотерапевт мог ориентироваться в процессе консультирования», – сказала Наталья Спенсер. При изучении теории участники семинара делились собственным опытом переживания горя и случаями из своей практики консультирования в работе с людьми, переживающими утрату. Учащиеся также выполняли практические задания на выявление собственного стиля переживания утрат.

С ведущей семинара Натальей Спенсер

В конце семинара проводилось подведение итогов обучения и зачет. Первая часть зачета проходила в форме дискуссии между учащимися по изученным ими трудов по транзактному анализу его основателя Эрика Берна: «Люди, которые играют в игры», «Игры, в которые играют люди», «Транзактный анализ в психотерапии», а также книги Ияна Стюарта и Вэнна Джоинса «Современный транзактный анализ». Во второй части зачета каждый из участников курса провел собственную психотерапевтическую консультацию с последующим ее обсуждением в группе.

В завершение состоялось торжественное вручение сертификатов об окончании первого года обучения от Украинской и Европейской Ассоциации транзактного анализа.

Сердечно благодарю ведущую курса Наталью Спенсер за приобретённые теоретические знания и практические навыки консультирования и руководителя школы Екатерину Мариньейро Фаньа за организацию и обустройство семинаров. Благодарю дорогих коллег за создание теплой, искренней и поддерживающей атмосферы во время занятий и поздравляю с успешным окончанием первого года обучения, желаю всем успехов в профессиональной деятельности!

На четвертом семинаре школы Транзактного анализа

КОРОТКО О ТРАНЗАКТНОМ АНАЛИЗЕ

(по материалам сайта Международной школы Транзактного анализа)

Транзактный анализ (ТА) – это стройная система практических моделей, описывающая человека, его поведение, предопределенность его жизни и то, как она сформировалась. Транзактный анализ в дословном переводе означает «анализ взаимодействий». Он занимается качественным изменением взаимодействия человека с самим собой и окружающим миром.

Подход основал известный психиатр Эрик Берн, автор бестселлера «Игры, в которые играют люди». Он считал, что целью эффективной терапии должно стать достижение личностью автономности от сценария. Данная предопределенность формирует 90% нашей жизни, ограничивает нас и лишает новых возможностей и путей. Действительно ИСЦЕЛЯЮЩИМИ могут быть только ОТНОШЕНИЯ, а не теории и методики, как бы глубоко мы их не изучали и не осознавали. Именно поэтому в школе транзактного анализа большой акцент делается на взаимоотношениях: в группе во время обучения, между консультантом и клиентом. Именно через развитие и укрепление отношений происходит изменение нас и наших клиентов.

Транзактный анализ отличается четкой структурой и пониманием того, на что и как воздействует психолог в своей работе. Он в комплексе работает с мыслями, чувствами, телом и поведением человека.

Транзактный анализ помогает с простыми проблемами человека, которые касаются карьеры, семьи, взаимоотношений с окружающими, так и со сложными глубинными личностными проблемами, связанными с тяжелым сценарием жизни, когда нужно фактически родиться у себя заново.

На четвертом семинаре школы Транзактного анализа

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА

Контракт. В транзактном анализе между специалистом и клиентом заключается контракт: он задает рамки работы и оговаривает результат – какие именно изменения хочет получить клиент с помощью терапевта. Во время сессий клиент меняется, и контракт верифицируется, отражая цели клиента и показывая, насколько он к ним приблизился.

Сдача зачета первого года обучения в школе Транзактного анализа

Работа с эго-состояниями. Человек в разных ситуациях может проявлять себя в одном из трёх эго-состояний: Родитель, Взрослый и Дитя. Каждое эго-состояние представляет собой особый паттерн мышления, чувств и поведения. Транзактный анализ учит работать со всеми тремя эго-состояниями, помогает разрешить застарелые внутренние конфликты, распутать и залечить старые травмы, помогает восстановить утраченные связи между отколотыми частями личности и восстановить целостность, находить более эффективные уровни контакта с собой и окружающими.

Сдача зачета первого года обучения в школе Транзактного анализа

Сценарий жизни. Еще одна важная составляющая транзактного анализа – понимание как работать со сценарием жизни. Мы программируем нашу жизнь, исходя из целой и сложной системы посланий от наших родителей, и наших природных возможностей принимать свои независимые решения и противостоять этой системе. Транзактный анализ имеет несколько подходов к изменению этой системы. Это не просто работа с воздействием на человека его проекций и интроектов, а возможность «перезапустить» систему жизненной предопределенности. Свое «Я» транзактный анализ учит понимать комплексно, работая с чувствами, умом, телом и поведением.

Сдача зачета первого года обучения в школе Транзактного анализа

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА

Трехлетняя программа разработана в соответствии со стандартами Европейской ассоциации Транзактного анализа EATA. Данная программа «курса 202» – «Транзактный анализ: от консультирования до глубинной психотерапии» – особенная: в ней не просто уникальные техники и методики, здесь учат устанавливать глубокий контакт с клиентами с первых сессий, дается структура и понимание работы транзактного аналитика. Данный курс включает все современные достижения, основы и модели транзактного анализа.

Уровень программы и количество часов достаточны, чтобы подготовиться и сдать экзамен на Сертифицированного транзактного аналитика в психотерапии (СТА-P).

Сдача зачета первого года обучения в школе Транзактного анализа

Курс рассчитан на три года. Модули проходят каждые три месяца:

Первый год обучения.

Семинар 1: Контрактный метод в транзактном анализе. Философия транзактного анализа (ТА). Структура личности в ТА. Эго состояния. Структурная модель. Четыре метода диагностики по Э. Берну.

Семинар 2: Искусство коммуникации в ТА. Транзакции. Функциональная модель. Теория поглаживаний, эмоциональная грамотность.

Семинар 3: Личностные стили и адаптации. Процессуальная модель. Основы психологического консультирования. Первая встреча с клиентом. Формирование психотерапевтического альянса.

Семинар 4: Работа с утратами и горевание. Теория привязанности. Зачет первого года обучения. Подведение итогов, творческие задания, повторение, интеграция пройденного материала.

Сдача зачета первого года обучения в школе Транзактного анализа

Второй год обучения.

Семинар 5: Эмоции человека. Эмоциональный рэкет. Теория социального взаимодействия: психологические игры, структурирование времени.

Семинар 6: Жизненные сценарии, диагностика сценария. Теория развития личности в ТА, различные модели.

Семинар 7: Этика в ТА, границы, культурный Родитель. Прошлое в настоящем: перенос – контрперенос в ТА.

Семинар 8: Планирование работы: лечебные планы в ТА, сценарная система, и другие модели. Зачет второго года обучения, практические задания. Подведение итогов, повторение, интеграция пройденного материала.

Сдача зачета первого года обучения в школе Транзактного анализа

Третий год обучения.

Семинар 9: Личностные расстройства в диагностических руководствах по психическим расстройствам DSM IV-V; МКБ-10. Транзактный метод: работа в группе, имаго, динамика развития.

Семинар 10: Психотерапия личностных расстройств, расстройств характера и настроения. Школа переродительствования Шиффоф в ТА. Особенности реперентинга.

Семинар 11: Школа перерешения Гулдингов в ТА. Терапия нового решения. Духовный ТА.

Семинар 12: Интегративный ТА, школа отношений. Классический бернианский анализ. Финальный экзамен, подведение итогов всего курса обучения. Вручение сертификатов.

Наталья Спенсер и Екатерина Мариньейро Фаньа с учащимися школы Транзактного анализа

Посетил второй семинар в институте гуманистической и экзистенциальной психологии

ПОСЕТИЛ ВТОРОЙ СЕМИНАР В ИНСТИТУТЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

С 16 по 28 мая в Бирштонасе (Вильнюс, Литва) принял участие во втором семинаре обучения по программе «Экзистенциальная терапия» в Институте гуманистической и экзистенциальной психологии (HEPI).

Участники третьего семинара Института гуманистической и экзистенциальной психологи (HEPI)

Темы семинара:

- Консультирование психологических кризисов (16 ч.).

- Теории экзистенциальной терапии: Л. Бинсвангер (4 ч.), М. Босс (6 ч.), современный Дазайн-анализ (2 ч.).

- Теории экзистенциальной терапии: В. Франкл (6 ч.), А. Лэнгле (4 ч.).

- Представление логоанализа (2 ч.).

- Введение в феноменологию (8 ч.).

- Введение в теорию супервизий (4 ч.).

Кристина Она Полукордене, доктор психологии, психотерапевт

Лекции на тему «Преодоление психологических кризисов» прочла Кристина Она Полукордене, доктор психологии, психотерапевт, основоположник кризисного консультирования в Литве. В процессе занятий обучающиеся рассматривали способы преодоления кризисов и в групповой работе над анализом личного опыта приобретали практические навыки кризисного консультирования.

В контексте рассказа о работе кризисных центров лектор отметила, что данная психотерапевтическая помощь в настоящее время особенно актуальна, когда современный человек живет в ускоренном темпе, в огромном потоке информации, быстрых переменах и повышенной тревожности. «У человека нет времени остановиться и осмыслить какой-либо кризис, пережить тяжелые чувства; ему все время надо бежать, что-то постоянно делать, делать. Мессианский аспект психотерапии – помочь человеку остановиться и преодолеть кризисное событие», – сказала Кристина Полукордене.

Лекции на тему «Введение в феноменологию» читал доктор философии, профессор Далюс Йонкус. По определению профессора, феноменология – это наука об изучении феноменов, явлениях, описанных со стороны через призму переживаний, в которых они могут быть зафиксированы. Иными словами – описание любых фактов, которые нам явлены в переживаниях сознания. В науке о феноменах мы имеем дело с миром, состоящим не из казуальных взаимосвязей и фактов, независимых от человеческого сознания, а описываем опыт мира, не отделимый от жизненного опыта. При этом опыт является не частью мира, а мир нам раскрывается через призму опыта. Постоянная рефлексия, возвращение к опыту – является основным в феноменологии и объединяет разные ее варианты.

Далюс Йонкус, доктор философии, профессор

Как сказал профессор, феноменология пытается реабилитировать сознание, но при этом показывает, что сознание не является субъективистским, но трансцедентальной взаимосвязью в опыте человеческого сознания в структуре своего мира, так как мир дан нам в опыте, он нам является. «Суть феноменологии – это понять или поймать феномены в их сущностном проявлении. Мы должны не просто наблюдать феномены, но исходить из того, как они переживаются в своей данности. Они открывают нам сущностное понимание того, что в них присутствует», – отметил Далюс Йонкус.

По словам лектора, феноменология постулирует укоренение наук в мире и показывает, что не существует объективных факторов, на основе которых возникает множество различных точек зрения, они – субъективны. Все науки основаны на некоторых гипотезах и на определенных моделях, которые сами по себе, с точки зрения самих наук, не могут быть исследованы. При этом факты не просто берутся как объективные, но выборочно строятся на основе человеческой интуиции. Таким образом феноменология противостоит объективистской точке зрения, в которой человеческое присутствие вообще является помехой, как нечто субъективное.

Профессор Далюс Йонкус, говоря о сложности феноменологической философии, указал на то, что это не просто философская теория, но философская практика. Это практика работы сознания, которая присутствует и в книгах, но их нужно уметь читать, основываясь на личностном опыте и собственной интуиции. «Мы должны совершенствовать и развивать практические навыки понимания через самопознание и познание мира явлений. Философские теории являются инструментами этого понимания. И если мы застреваем на самих теориях и не пониманием, на какой опыт они указывают, то мы не понимаем и самих теорий», – заключил профессор.

Роберт Петронис, психолог, психотерапевт, директор Центра экзистенциальной терапии

Занятие по теме «Теории экзистенциальной терапии» вел Роберт Петронис, психолог, психотерапевт, директор Центра экзистенциальной терапии. Он отметил, что в настоящее время существуют различные точки зрения на определение этого подхода: экзистенциальная психотерапия или экзистенциальная терапия? «Нюанс, но дело в том, что термин «экзистенциальная психотерапия» до конца не отражает того, чем она занимается. В психотерапии есть намек на психику – терапия психики. Но экзистенциальный подход – это другое. Рассмотрение жизни клиента, рассмотрение его бытия – все это включается в процесс экзистенциальной психотерапии, и это – уже иной ракурс работы».

Лекции на тему «Логотерапия Виктора Франкла» прочел Гедрюс Маркевичус, доктор психологии, психотерапевт. Как отметил лектор, логотерапия не является новым отдельным методом, но она может выступать как дополнение к любым видам психотерапии, которые в своей парадигме не акцентируют внимания на работе с духовными проблемами. Логотерапия может быть успешно использована при работе с ноогенными неврозами (например, с потерей смыслов или моральными, ценностными конфликтами), с некоторыми видами психогенных неврозов (например, с неврозами страха, навязчивости), а также с переживающими соматогенный невроз (например, умирающие онкологически больные). Врач в таком случае выступает в качестве душепопечителя, но не в контексте «спасения», чем занимается религия, а как помощника человеку осмыслить свою жизнь, и благодаря этому человеку становится легче переносить страдание.

Гедрюс Маркевичус, доктор психологии, психотерапевт

Обсуждая тему смысла жизни, Гедрюс Маркевичус говорил о том, что конечность жизни не делает ее бессмысленной, потому что человек все равно может реализовать свое призвание, свою миссию, и это приносит радость и ему, и его окружающим. В этом случае человек живет полноценной жизнью и в этом обретается смысл. «Не стоит откладывать дела, мы должны что-то реализовать, что-то успеть. Каждый день – это новый вызов, новая возможность, и завтра мы должны делать что-то лучше, чем сейчас. Это и есть осмысленная жизнь», – отметил психотерапевт.

Но и само умирание так же может иметь смысл. Как в произведении Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича», когда герой произведения, умирая, сумел в момент смерти пересмотреть свою жизнь и совершить такие ценностные открытия, которые не усмотрел на протяжении всей своей жизни, и они помогли ему духовно состояться как человеку.

Сравнивая экзитенциальный анализ Альфреда Лэнгле с подходом Виктора Франкла, лектор выявил их отличия. Для Франкла экзистенциальный анализ и логотерапия – одно и то же, а именно нахождение смысла. Для Лэнгле же экзистенциальный анализ – это особое понимание экзистенции, анализ как освобождение и рождение чего-то нового. Экзистенциальный анализ призван к открытию, или нахождению своей внутренней жизни, а логотерапия – к осмысленному ее проживанию. Лэнгле утверждает, что экзистенциальный анализ используется именно в психотерапии, а логотерапия применяется, главным образом, в консультировании и профилактической работе.

Занятия на тему «Введение в теорию супервизий» провел профессор Римантас Кочюнас, доктор психологии, психотерапевт, директор и один из основателей HEPI, профессор Вильнюсского университета, генеральный секретарь Восточно-Европейской Ассоциации экзистенциальной терапии (ВЕАЭТ).

Профессор Римантас Кочюнас, доктор психологии, психотерапевт, директор HEPI, генеральный секретарь Восточно-Европейской Ассоциации экзистенциальной терапии (ВЕАЭТ)

Профессор рассказал, что супервизии появились в рамках психоанализа в 30-х годах XX века, когда обсуждались практические вопросы аналитика и как они стали постоянной составляющей профессиональной подготовки психотерапевта, а именно, в настоящее время во всех без исключения психотерапевтических школах супервизия является одной из базовых дисциплин высокого профессионального уровня психотерапевта на ряду с получением теоретических знаний и прохождением личной терапии. «Начинать практиковать необходимо под присмотром более опытного специалиста – супервизора, которому психотерапевт может задавать свои профессиональные вопросы», – заключил Римантас Кочюнас. Причем, не только начинающие, но и опытные психотерапевты периодически проходят супервизию у своих коллег, также для расширения кругозора они могут супервизироваться в другой психотерапевтической школе.

Римвидас Будрис, психолог, заместитель директора Института гуманистической и экзистенциальной психологии

Директор HEPI отметил, что количество часов прохождения супервизий в Институте гуманистической и экзистенциальной психологии значительно превышает требования для получения психотерапевтического образования в аналогичных учебных заведениях Европы, что является преимуществом литовского института.

В завершающей части семинара была организована четырехдневная психотерапевтическая группа под названием «Мифологический опыт», ведущий – Римвидас Будрис – психолог, заместитель директора Института гуманистической и экзистенциальной психологии.

Тема группы: «Мифология разностей и противоположностей». Участники анализировали, как они воспринимают совершенно не похожий на их собственный иной мир людей, – с которыми им приходится встречаться в жизни.

В начале работы участники семинара обсуждали свое понимание мифа, чтобы получить его расширенный спектр объяснения. Ведущий группы – Римвидас, помогал, расширяя предложенные варианты. Каждому было дано задание проанализировать восприятие личных трудностей через призму мифов и в какой форме сообщения с миром они находятся в настоящий момент. В завершении участники, как «представители разных миров» (было предложено шесть типов мировоззренческих миров, в соответствии от собственного мифа), работали над выявлением этих трудностей и преодолением их в процессе психотерапевтической работы в группе.

Как сказал Римвидас Будрис: «Согласно идее философа А.Ф. Лосева, высказанной в его книге “Диалектика мифаˮ, чудо – это знамение вечной идеи личности, но личностью не рождаются, а становятся, затратив для этого много времени и приложив большие усилия, следуя различными путями, в том числе и через все разнообразие мифов».

На лекции в Институте гуманистической и экзистенциальной психологи (HEPI)

Коротко об экзистенциальной терапии

(по материалам сайта Института гуманистической и экзистенциальной психологии)

Цель экзистенциальной терапии – помочь человеку понять свою жизнь и свои способы ее проживать, постичь тайну парадоксов и дилемм, найти осмысленные пути создания будущего.

Для экзистенциальной терапии характерны два важнейших момента. Во-первых, понимание человека как бытия-в-мире или как непрерывного процесса жизни. Акцент делается на связанности человека с разными контекстами своей жизни (с миром). Психотерапия направлена не столько на изменение личности, но в большей мере на более глубокое и широкое понимание своей жизни.

Во-вторых, экзистенциальная терапия пытается понять жизнь человека через анализ его взаимодействия с универсальными экзистенциальными условиями («экзистенциальными данностями»), среди которых самыми важными являются «вброшенность» в мир; бытие-с-другими; конечность жизни; свобода, ее границы и ответственность за нее; тревога и напряжение; время как настоящее, включающее прошлое и будущее; смысл и бессмыслие.

Учебная программа «Экзистенциальная терапия» (HEPI)

Учебная программа «Экзистенциальная терапия» соответствует требованиям Европейского сертификата психотерапевта, апробирована Литовским психотерапевтическим обществом и кафедрой клинической и организационной психологии Вильнюсского университета. Программа подготовлена профессором Р. Кочюнасом.

Цель Базового курса – познакомить учащихся с теоретическими и практическими основами экзистенциальной терапии, развивать навыки консультирования и психотерапии. Kурс включает теоретические лекции, групповые и индивидуальные занятия практической психотерапевтической работы, анализ случаев консультационной/психотерапевтической работы.

После успешного завершения обучения выдается сертификат, свидетельствующий об ознакомлении с основами экзистенциальной психологии и психотерапии, о повышении психотерапевтической квалификации, а также дающий право продолжать обучение на Профессиональном уровне программы «Экзистенциальная терапия».

Базовый курс рассчитан на два года и составляет 586 аудиторных часов, Профессиональный – также два года и 680 аудиторных часов.

Программа базового курса:

1. Теории экзистенциальной психологии и терапии (Ludwig Binswanger, Medard Boss, Viktor Frankl, Alfried Längle, Rollo May, James Bugental, Ronald Laing, Emmy van Deurzen, Ernesto Spinelli) (60 ч.);

2. Основы психиатрии (32 ч.);

3. Экзистенциальная терапия: философские основы, теория, процесс (42 ч.);

4. Основы психотерапии (32 ч.);

5. Экзистенциальная философия (28 ч.);

6. Преодоление психологических кризисов (16 ч.);

7. Феноменологическая психология: метод терапевтического исследования и позиция терапевта (16 ч.);

8. Специфические случаи в консультировании и психотерапии (8 ч.);

9. Экзистенциальный анализ сновидений (12 ч.);

10. Введение в феноменологию (8 ч.);

11. Психология и религия (8 ч.);

12. Библиотерапия (8 ч.);

13. Дилеммы профессиональной этики (8 ч.);

14. Введение в теорию супервизий (4 ч.);

15. Групповой психотерапевтический опыт (96 ч.);

16. Cупервизия практического консультирования/психотерапии в группе (80 ч.);

17. Личная индивидуальная терапия (40 ч.);

18. Обсуждение заключительных теоретических работ (40 ч.);

19. Обсуждение заключительных практических работ (40 ч.);

20. Обсуждение индивидуальных супервизий (6 ч.);

21. Обсуждение личной терапии (2 ч.).

Третий семинар в школе Транзактного анализа

ТРЕТИЙ СЕМИНАР В ШКОЛЕ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА

С 21 по 24 апреля 2017 года состоялся третий семинар из цикла программы обучения в Международной школе Транзактного анализа.

Наталья Спенсер и Екатерина Мариньейро Фаньа с участниками третьего семинара школы Транзактного анализа

Темы семинара: основы психологического консультирования, личностные стили и сценарные процессы людей. Наряду с теоретическими знаниями и выработкой практических навыков консультирования, для меня было важным познать также собственный жизненный сценарий и причины его появления.

Занятия проходили в теплой, дружественной и искренней обстановке.

Автор и ведущая программы – Наталья Спенсер, транзактный аналитик, предварительный тренер и супервизор EATA, интегративный психотерапевт.

Спасибо Екатерине Мариньейро Фаньа – руководителю школы, за организацию и обустройство семинара!

Автор и ведущая семинара – Наталья Спенсер

КОРОТКО О ТРАНЗАКТНОМ АНАЛИЗЕ

(по материалам сайта Международной школы Транзактного анализа)

Транзактный анализ (ТА) – это стройная система практических моделей, описывающая человека, его поведение, предопределенность его жизни и то, как она сформировалась. Транзактный анализ в дословном переводе означает «анализ взаимодействий». Он занимается качественным изменением взаимодействия человека с самим собой и окружающим миром.

Подход основал известный психиатр Эрик Берн, автор бестселлера «Игры, в которые играют люди». Он считал, что целью эффективной терапии должно стать достижение личностью автономности от сценария. Данная предопределенность формирует 90% нашей жизни, ограничивает нас и лишает новых возможностей и путей. Действительно ИСЦЕЛЯЮЩИМИ могут быть только ОТНОШЕНИЯ, а не теории и методики, как бы глубоко мы их не изучали и не осознавали. Именно поэтому в школе транзактного анализа большой акцент делается на взаимоотношениях: в группе во время обучения, между консультантом и клиентом. Именно через развитие и укрепление отношений происходит изменение нас и наших клиентов.

Транзактный анализ отличается четкой структурой и пониманием того, на что и как воздействует психолог в своей работе. Он в комплексе работает с мыслями, чувствами, телом и поведением человека.

Транзактный анализ помогает с простыми проблемами человека, которые касаются карьеры, семьи, взаимоотношений с окружающими, так и со сложными глубинными личностными проблемами, связанными с тяжелым сценарием жизни, когда нужно фактически родиться у себя заново.

С ведущей семинара Натальей Спенсер и руководителем школы Екатериной Мариньейро Фаньа

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА

Контракт. В транзактном анализе между специалистом и клиентом заключается контракт: он задает рамки работы и оговаривает результат – какие именно изменения хочет получить клиент с помощью терапевта. Во время сессий клиент меняется, и контракт верифицируется, отражая цели клиента и показывая, насколько он к ним приблизился.

Работа с эго-состояниями. Человек в разных ситуациях может проявлять себя в одном из трёх эго-состояний: Родитель, Взрослый и Дитя. Каждое эго-состояние представляет собой особый паттерн мышления, чувств и поведения. Транзактный анализ учит работать со всеми тремя эго-состояниями, помогает разрешить застарелые внутренние конфликты, распутать и залечить старые травмы, помогает восстановить утраченные связи между отколотыми частями личности и восстановить целостность, находить более эффективные уровни контакта с собой и окружающими.

Сценарий жизни. Еще одна важная составляющая транзактного анализа – понимание как работать со сценарием жизни. Мы программируем нашу жизнь, исходя из целой и сложной системы посланий от наших родителей, и наших природных возможностей принимать свои независимые решения и противостоять этой системе. Транзактный анализ имеет несколько подходов к изменению этой системы. Это не просто работа с воздействием на человека его проекций и интроектов, а возможность «перезапустить» систему жизненной предопределенности. Свое «Я» транзактный анализ учит понимать комплексно, работая с чувствами, умом, телом и поведением.

На третьем семинаре школы Транзактного анализа

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА

Трехлетняя программа разработана в соответствии со стандартами Европейской ассоциации Транзактного анализа EATA. Данная программа «курса 202» – «Транзактный анализ: от консультирования до глубинной психотерапии» – особенная: в ней не просто уникальные техники и методики, здесь учат устанавливать глубокий контакт с клиентами с первых сессий, дается структура и понимание работы транзактного аналитика. Данный курс включает все современные достижения, основы и модели транзактного анализа.

Уровень программы и количество часов достаточны, чтобы подготовиться и сдать экзамен на Сертифицированного транзактного аналитика в психотерапии (СТА-P).

На третьем семинаре школы Транзактного анализа

Курс рассчитан на три года. Модули проходят каждые три месяца:

Первый год обучения

Семинар 1: Контрактный метод в транзактном анализе. Философия транзактного анализа (ТА). Структура личности в ТА. Эго состояния. Структурная модель. Четыре метода диагностики по Э. Берну.

Семинар 2: Искусство коммуникации в ТА. Транзакции. Функциональная модель. Теория поглаживаний, эмоциональная грамотность.

Семинар 3: Личностные стили и адаптации. Процессуальная модель. Основы психологического консультирования. Первая встреча с клиентом. Формирование психотерапевтического альянса.

Семинар 4: Работа с утратами и горевание. Теория привязанности. Зачет первого года обучения. Подведение итогов, творческие задания, повторение, интеграция пройденного материала.

Второй год обучения

Семинар 5: Эмоции человека. Эмоциональный рэкет. Теория социального взаимодействия: психологические игры, структурирование времени.

Семинар 6: Жизненные сценарии, диагностика сценария. Теория развития личности в ТА, различные модели.

Семинар 7: Этика в ТА, границы, культурный Родитель. Прошлое в настоящем: перенос – контрперенос в ТА.

Семинар 8: Планирование работы: лечебные планы в ТА, сценарная система, и другие модели. Зачет второго года обучения, практические задания. Подведение итогов, повторение, интеграция пройденного материала.

Третий год обучения

Семинар 9: Личностные расстройства в диагностических руководствах по психическим расстройствам DSM IV-V; МКБ-10. Транзактный метод: работа в группе, имаго, динамика развития.

Семинар 10: Психотерапия личностных расстройств, расстройств характера и настроения. Школа переродительствования Шиффоф в ТА. Особенности реперентинга.

Семинар 11: Школа перерешения Гулдингов в ТА. Терапия нового решения. Духовный ТА.

Семинар 12: Интегративный ТА, школа отношений. Классический бернианский анализ. Финальный экзамен, подведение итогов всего курса обучения. Вручение сертификатов.

На третьем семинаре школы Транзактного анализа

На третьем семинаре школы Транзактного анализа

В Москве состоялась международная конференция “Религиозность и клиническая психиатрия”

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “РЕЛИГИОЗНОСТЬ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ”

С 20 по 21 апреля 2017 года в научном центре психического здоровья проходила первая Московская международная конференция на тему «Религиозность и клиническая психиатрия». На ней выступили российские и зарубежные врачи-психиатры, исследующие в своей практике такие темы как психопатологические особенности состояний с религиозной фабулой, особенности их течения, лечения и реабилитации больных, влияние религиозности на отношение больного к заболеванию, роль врача–психиатра в понимании религиозности больного и помощь пациенту с религиозным мировоззрением, страдающему психической патологией.

На Московской международной конференции «Религиозность и клиническая психиатрия»

Уважая религиозные убеждения своих пациентов, и не редко сами являясь верующими людьми, авторы исследований делились опытом диагностики психиатрических заболеваний и исследований, оценивали вклад русских психиатров в мировую медицину, размышляли о связи психического здоровья и религиозности.

Так, говоря о роли религии в преодолении депрессии, профессор Даремского Университета- Саймон Дейн (Великобритания) отметил, что среди религиозных людей в Великобритании процент страдающих от депрессии существенно ниже, чем среди неверующих. «Религия выполняет защитную функцию, и противостоит развитию или нарастанию депрессии. Но если депрессия у вас уже есть, верующий человек избавится от нее гораздо быстрее, чем другие, – поделился он своими наблюдениями. – Кроме того, если вы читаете Библию и молитесь, это улучшает прогноз течения депрессии». Актуальность этим наблюдениям придает тот факт, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году депрессия выйдет на второе место среди причин инвалидности и смертности людей во всем мире.

С Саймоном Дейном согласился и профессор МНИИП Юрий Полищук, представивший доклад “Религиозная стратегия совладания с патологическими реакциями горя в позднем возрасте”. В частности , он отметил, что «обращение пациентов к религии, религиозному мировоззрению способствует совладанию с тяжёлыми болезненными переживаниями горя и смягчению (редукции) депрессивной симптоматики». Результаты проведенного им исследования показали, что религиозный способ совладания с ПРГ (патологические реакции горя – особые психогенные депрессии, возникающие в ответ на безвозвратную утрату близкого человека) выявлен у 23-х из 42-х обследованных (это были женщины от 60 лет и старше), которым преодолеть депрессию помогло участие в церковных Таинствах и службах, молебнах, беседах со священником, чтение Библии и религиозной литературы.

В этой связи интересен и такой вывод врача-психиатра, к.м.н. доцената кафедры психиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Бориса Воскресенского: «Решение психотерапевтически-психопрофилактических задач наиболее эффективно может осуществляться при содружественной деятельности священнослужителя и врача. Ни один из них не может заменить другого».

В.Г. Каледа и Г.И. Копейко в президиуме конференции

Несколько докладов было посвящено исследованиям больных, страдающих тяжелыми психическим расстройствами. Так, исследуя социальные и клинические аспекты религиозно-архаического бредового комплекса (РАБК), профессор СЗГМУ имени И.И. Мечникова (С.Петербург) Владимир Пашковский систематизировал его разновидности, придя к выводам, что РАБК делится на два вида: религиозный (мистический бред, мессианский бред, бред религиозного реформаторства, бред греховности ) и архаический (бред колдовста колдовства и одержимости). В частности, бред греховности (11,3% пациентов) характеризовался болезненными идеями вины и греха перед Богом и проявлялся в вариантах:депрессивно-параноидном,меланхолико-парафренный,депрессивно-деперсонализационный,тревожно-депрессивном и депрессивно-ипохондрическим. Было обследовано 300 больных РАБК и лечившихся в 1998–2008 годах, которые распределились по социально-демографическим параметрам так: 26% и 74% – мужчины и женщины соответственно, образование – 52 %, 31% и 17% (среднее, высшее, прочее), 64% и 34% (работают и не работают), возраст- 51% (20-40 лет), 42% (41-60 лет) и 7% (свыше 60 лет).

«Проведенное исследование показало, что видоизменение религиозного компонента в пораженной психозом психике идет от нормального религиозного опыта к его хаотичному преобразованию, проявляющегося на перцептивном, мыслительном и поведенческом уровнях с включением наряду с традиционными – обычно не сочетаемых и разнородных как мистических, так и оккультных представлений»,- подытожил ученый свой доклад.

Обсуждение докладов

В этом контексе уместно вспомнить слова русского психиатра Сергея Сергеевича Корсакова (1854-1900): «Религия сама по себе не имеет влияния на душевные заболевания, но религиозный фанатизм и суеверия служат нередко причинами душевных болезней». Об этом напомнил участникам конференции в своем историческом обзоре д.м.н., заместитель директора по развитию и инновационной деятельности, главный научный сотрудник Отдела по изучению эндогенных психических расстройств и аффективных состояний ФГБНУ НЦПЗ Василий Каледа. Он также рассказал, что первые «лечебницы» для психически больных в России появились к концу XI века в Киево-Печерском монастыре. Больными занимался киево-печерский монах по имени Агапит-Врач. «В “Изборнике Святослава” (1073) вся патология человека дробится на два больших раздела – “недуги плотьныя” (соматические), и недуги душевныя”. Причину последних видели во “врежении мозга” – этого “перьваго и началного” органа (уда), “без которого ничьтоже есть в человеце”, а больной становится как бы “мертвецем непогребенным”. В “Изборнике Святослава”, описывается клинический метод исследования больного – необходимость расспроса и наблюдения за больным – врач должен был вызывать больного на разговор с собой и “назирати” в это время его поведение, позу, “ступание ног, смеяние зуб” (походку и улыбку). Больной в состоянии возбуждения назывался “буя”. Слово “кручина” означало меланхолию, депрессию»,- отметил докладчик.

Григорий Копейко – заместитель директора ФГБНУ НЦПЗ по научной работе выступает с докладом

До Петра I, «одержимые бесом и лишеные разума» размещались по монастырям «дабы не быть помехой для здоровых», и чтобы «получать вразумление или приведения в истину». Император запретил посылать «сумасбродных» в монастыри и возложил на Главный магистрат обязанность устройства их в госпиталь. Василий Глебович Каледа привел имена таких выдающих русских психиатров как автор первого учебника по психиатрии на русском языке (1834) Петра Александровича Бутковского, Петра Ивановича Ковалевского, Павла Борисовича Ганушкна и более подробно остановился на биографии автора «Пастырской психиатрии» и основоположника (совместно с Т.А.Гейером) социальной психиатрии Дмитрия Евгеньевича Мелихова, который дважды попадал в тюрьму по политическим обвинениям (1923 и 1933 гг., обвинение “член контрреволюционной организации христианской молодежи, участник нелегальных собраний, антисоветская агитация” Статья ст.58–10,58–11 УК РСФСР ).

С докладами на конференции также выступили профессор Питер Ферхаген, Центр охраны психического здоровья (Нидерланды):«Психотерапия и духовная жизнь», к.м.н., заместитель директора ФГБНУ НЦПЗ по научной работе Григорий Копейко: «Особенности психопатологии и феноменология бреда одержимости при шизофрении» и другие.

Прошел обучение по программе “Введение в аналитическую психологию”

ПРОШЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ “ВВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ”

С 2 марта по 20 апреля 2017 года в Московской академии практической психологии прошел курс обучения по теоретическим основам и понятиям юнгианского анализа в психотерапии.

Ведущая курса Татьяна Коваленко, с учащимися курса

Автор и ведущая курса – Коваленко Татьяна, практикующий аналитический психолог, арт-терапевт. Объем программы – 40 ак. часов.

Содержание программы:

Занятие 1. Карл Густав Юнг. Знакомство с основными понятиями аналитической психологии.

Занятие 2. Эго-сознание. Тень. Персона. Эго и Сознание. Как развивается Эго, его составляющие, сильное и слабое Эго. Понятия Персоны и Тени для понимания ролей, которые человек играет в обществе.

Занятие 3. Понятия анимы как бессознательной женской части у мужчин, и анимуса, как бессознательной мужской части у женщины.

Занятие 4. Бессознательное. Коллективное бессознательное. Архетипы. Духовное наследие прошлых поколений – мифы, легенды.

Занятие 5. Теория комплексов. Родительские комплексы. Эго-комплекс. Эмоционально заряженные образы и идеи.

Занятие 6. Перенос. Контрперенос. Разновидности проекций, которые возникают в терапевтических отношениях между аналитиком и пациентом.

Занятие 7. Самость. Вечное движение человека в процессе индивидуации. Образы Самости в снах. Методы арт-терапии.

Занятие 8. Общие мотивы сновидений.

Автор и ведущая курса Татьяна Коваленко

Аналитическая психология – одно из направлений неофрейдизма, основанное К.Г. Юнгом. Помимо учения о бессознательном, являющимся причиной особенностей психики человека, Юнг выделяет еще коллективное бессознательное – врожденная память поколений.

Коллективное бессознательное состоит из архетипов – «первичных образов», являющимися формами, организующими и канализирующими мифическими и сказочными темами психологический опыт человека. Его содержание определяется традициями рода, нации, культуры. Юнг выделяет универсальные для всех культур архетипы индивидуального бессознательного: Эго, Персону, Тень, Аниму (или Анимус) и Самость.

Индивидуация – главный процесс аналитической психотерапии. Это процесс развития личности, связанный со сближением сознания и бессознательного, в результате которого человек приобретает целостность, становится самостоятельным, начинает осознавать ранее неосознаваемые потребности, чувства и стремления, которые приводит его к формированию способности более тонко выражать себя и воспринимать мир.

С ведущей курса Татьяной Коваленко

Посетил мастер-класс адвоката Янины Пироженко «Что надо знать психологу о юридической ответственности?»

ПОСЕТИЛ МАСТЕР-КЛАСС АДВОКАТА ЯНИНЫ ПИРОЖЕНКО «ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПСИХОЛОГУ

О ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?»

8 апреля 2017 года в Международном институте развития личности посетил мастер-класс «Что надо знать психологу об юридической ответственности?» адвоката Янины Пироженко.

Адвокат Янина Пироженко. Вручение сертификата о прохождении мастер-класса.

Янина Пироженко – член Ассоциации Юристов России, юридический стаж с 1987 года.

Мастер-класс помог ее участникам сориентироваться в потоке юридической информации и разобраться в нюансах правовой ответственности психолога.

Обсуждались конкретные вопросы слушателей, касающиеся работы консультирующего психолога: возникающая в связи с ней юридическая ответственность и выбор наиболее приемлемой организационной формы деятельности.

Квессе Елена Владимировна. Директор Международного института развития личности

Темы мастер-класса:

Формы и виды деятельности. Преимущества.

Договор – нужен или должен быть.

Ответственность по договору и вне договорная ответственность.

Работа с возражениями.

Заведомо ложная информация психолога.

Ответственность психолога, предусмотренная действующим законодательством: уголовно-правовая, гражданско-правовая административно-правовая.

Ответственность руководителя психологического центра или тренинговой компании.

Этический кодекс психолога.

Посещение старообрядческой общины в Рогожской слободе

ПОСЕЩЕНИЕ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ОБЩИНЫ

В РОГОЖСКОЙ СЛОБОДЕ

31 марта 2017 года студенты профиля «Пастырское богословие» Сретенской духовной семинарии с преподавателями, – профессором А.К. Светозарским, доцентом Р.М. Конем и Д.В. Дементьевым посетили Старообрядческое духовное училище, расположенное в Рогожской слободе города Москвы.

Преподаватели и семинаристы Сретенской семинарии со старообрядческим Митрополитом Корнилием

Встреча была организована для того, чтобы семинаристы познакомились с жизненным укладом современных старообрядцев «Белокриницкого согласия» (верующих, принадлежащих к РПСЦ – Русской Православной Старообрядческой Церкви), а также их духовным образованием и богословием.

На встрече студенты училища и семинаристы поднимали вопросы, касающиеся изучения истории раскола XVII века, богослужебной практики и организации учебного процесса в духовных заведениях. А вокруг темы Крещения и символики крестного знамения состоялся откровенный обмен мнениями. В ходе дискуссии стороны не избегали острых вопросов, однако ее тональность была благожелательной, хотя временами и довольно эмоциональной.

Кроме того, преподавателей и студентов семинарии в своей резиденции принял Предстоятель Русской Православной Старообрядческой Церкви Митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов), кратко ознакомивший гостей с некоторыми аспектами современной жизни старообрядцев и ответивший на их вопросы. Магистранты также имели возможность посетить восстанавливающийся административный центр митрополии, храмы Рогожской слободы и посмотреть ее окрестности.

Сретенская семинария подарила старообрядческой митрополии новозаветные книги Священного Писания по тексту Острожской Библии 1581 года, переизданные («новым набором текста») в 2017 году преподавателем семинарии — протоиереем Олегом Стеняевым («для безвозмездного распространения среди единоверцев РПЦ МП и старообрядцев разных согласий»).

В завершение встречи ее участники высказали пожелание проводить подобные мероприятия регулярно.

Студенты и преподаватели Сретенской семинарии на экскурсии в Рогожской слободе.

Фото: с сайта http://rpsc.ru

«Язык и речь в психотерапии»: семинар Ирины Глуховой

«ЯЗЫК И РЕЧЬ В ПСИХОТЕРАПИИ»: СЕМИНАР ИРИНЫ ГЛУХОВОЙ

18 и 19 марта 2017 года проходил семинар Ирины Глуховой «Язык и речь в психотерапии» из цикла встреч «Философские основания психотерапии».

На семинаре Ирины Глуховой

Ирина Глухова — психолог-консультант и магистр философии, преподаватель Европейского гуманитарного университета (Вильнюс, Литва) и Института гуманистической и экзистенциальной психологии (Бирштонас, Литва), переводчица на русский язык книг классиков экзистенциальной терапии и Dasein-анализа.

На семинаре рассматривались философские теории языка и возможности их практического приложения в практике психотерапии и консультирования.

Темы семинара:

1) Представления о языке и речи в античной философии.

2) Мартин Хайдеггер: речь как артикуляция понятности.

3) Джон Серл: что такое речевой акт.

4) Джон Остин: перформативные высказывания.

5) Людвиг Витгенштейн: языковые игры.

По словам ведущей Ирины Глуховой, из группы философов экзистенциально-феноменологического подхода мы привыкли опираться на философов-антропологов, однако целый ряд философов, относящихся к социально-критическим направлениям, остаются в стороне. Психотерапевты в своей практике философию не применяют, а философы в своей философии самодостаточны, это две не соприкасающиеся сферы. Однако уникальный подход Ирины Глуховой соединяет эти сферы и показывает, как социальная практика может быть рассмотрена через философские системы, что значительно увеличивает потенциал и создает дополнительные ресурсы психотерапии.

Теоретический лекционный материал сопровождался практической работой участников в группах по два-три человека с его последующим обсуждением. Результатом такой уникальной работы стало осмысление психотерапевтической практики с точки зрения философии. «Задача не в том, чтобы освоить теории и все про них знать, наша задача – побудить собственную способность философствовать», – подводя итоги работы, заключила ведущая.

Спасибо ведущей семинара – Ирине Глуховой, организатору – Елене Хижняк и всем участникам за интересный совместный опыт!

«Что такое когнитивная психология, откуда она взялась и чем занимается»: лекция Марии Фаликман

«ЧТО ТАКОЕ КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ОТКУДА ОНА ВЗЯЛАСЬ И ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ»: ЛЕКЦИЯ МАРИИ ФАЛИКМАН

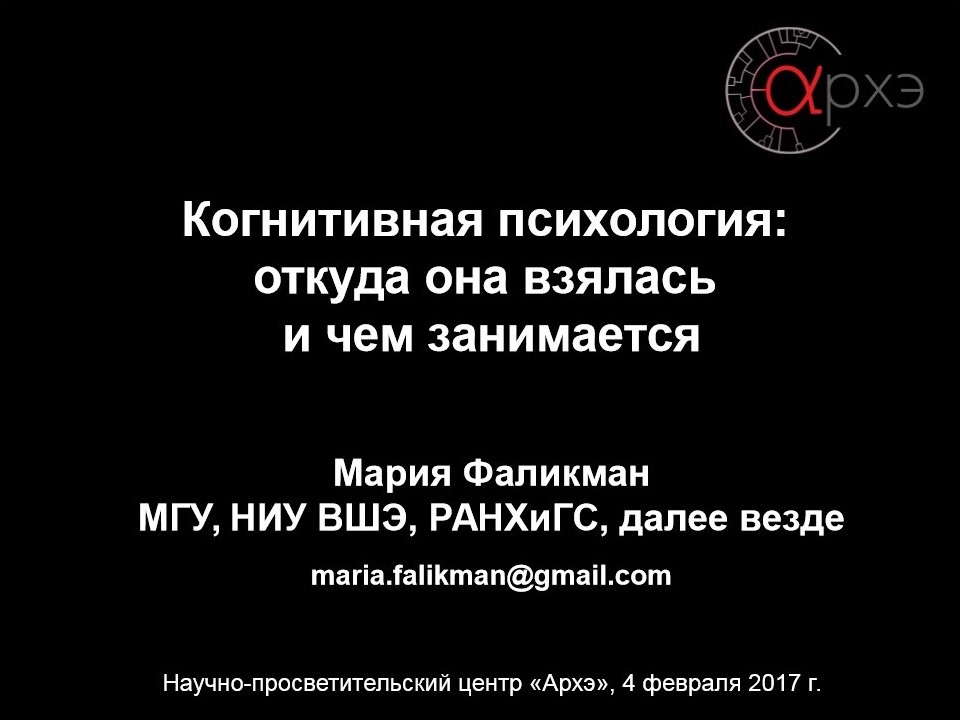

4 февраля 2017 года посетил лекцию М.В. Фаликман «Что такое когнитивная психология, откуда она взялась и чем занимается». Лекция была организована Культурно-просветительским центром «Архэ» и проходила в здании Института физики, технологии и информационных систем.

4 февраля 2017 года посетил лекцию М.В. Фаликман «Что такое когнитивная психология, откуда она взялась и чем занимается». Лекция была организована Культурно-просветительским центром «Архэ» и проходила в здании Института физики, технологии и информационных систем.

На лекции у М.В. Фаликман

Мария Фаликман – доктор психологических наук, старший научный сотрудник Центра когнитивных исследований филологического факультета МГУ, ведущий научный сотрудник психологического факультета МГУ, ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований НИУ ВШЭ, научный руководитель Московского семинара по когнитивной науке.

Когнитивная психология, как и когнитивная наука в целом, начала складываться в 1950-х гг. Однако и до неё психологи изучали познавательные процессы человека (восприятие, внимание, память, мышление), ставшие основным предметом исследований когнитивистов.

На лекции говорилось о том, как появилась когнитивная психология, какие представления о познании для неё характерны, как когнитивные исследования могут быть использованы в решении прикладных задач и какие изменения эта область претерпевает в настоящее время.

«Диалоги о христианской психологии» – новое направление психологического центра «Единство»

«ДИАЛОГИ О ХРИСТИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ» – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ЕДИНСТВО»

30 января 2017 года в психологическом центре «Единство» начало свою работу новое направление – «Диалоги о христианской психологии».

Зоя Ускова – куратор направления “Диалоги по христианской психологии”

Главной целью деятельности направления является анализ сочетаемости христианства и психологии и исследование трудностей, возникающих на путях их соединения.

Куратор направления – Зоя Ускова, психолог, выпускница Института христианской психологии.

Участники встречи – в основном психологи и психотерапевты, желающие узнать о соотношении психологии и религии, а также христианские психологи.

Исходя из этого первая встреча носила дискуссионный характер: обсуждались вопросы, касающиеся определения христианской психологии и специфики работы христианского психотерапевта.

Первая беседа являлась вводной к планируемым для изучения темам. Дальнейшие встречи будут проходить в форме семинаров, лекций, медленного чтения и просмотров видео с последующим их обсуждением. Возможна организация встреч с различными специалистами по рассматриваемым темам.

«Диалоги о христианской психологии» планируется проводить регулярно, один раз в месяц.

Даты и темы следующих встреч будут анонсированы на сайте Ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов: www.a-psy.ru.

На “Диалогах по христианской психологии”

Примерные темы встреч:

У нас будет возможность рассмотреть философские проблемы с двух сторон – религии и психологии – с использованием текстов богословов и психологов.

I. Отцы Церкви в полемике с психологами

- Зигмунд Фрейд / Евагрий Понтийский – о бессознательном;

- Ролло Мэй / Рене Жирар – о насилии и силе;

- Карл Роджерс / Антоний Сурожский – о браке;

- Эрих Фромм / Аврелий Августин – о рае, грехопадении и свободе выбора;

- Якоб Леви Морено / апостол Павел – об обществе и т.п.

II. Психология до психологии…

- Обсуждение тем, касающихся влияния христианства на отношение к свободе, воле, выбору, чувствам и их влияние на становление психологии; а также влияние современной психологии на восприятие этих понятий сегодня.

III. Теории личности в христианстве и других направлениях психологии

- христианство и психоанализ;

- христианство и психодрама;

- христианство и гештальт;

- христианство и экзистенциальная психология и т.д.

Динара Гильфатинова – руководитель психологического центра “Единство”

и Зоя Ускова – куратор направления “Диалоги по христианской психологии”