Жертвенное служение свящмч. Илариона. Беседа со священником Дмитрием Сафоновым (+видео)

ЖЕРТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ СВЯЩМЧ. ИЛАРИОНА. БЕСЕДА СО СВЯЩЕННИКОМ ДМИТРИЕМ САФОНОВЫМ (+ВИДЕО)

28 декабря – день памяти свящмч. Илариона, архиепископа Верейского. О его подвижническом служении в годы советской власти мы беседуем с кандидатом исторических наук, доцентом Сретенской духовной семинарии, священником Димитрием Сафоновым.

– Отец Димитрий, вы занимались изучением церковного служения священномученика Илариона. Расскажите, пожалуйста, об основных этапах жития святителя.

– Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, уважаемые наши зрители!

Святитель Иларион родился в 1886 году в семье священнослужителя. Его отец был священником. Его братья стали: один – епископом, другой – священником. И с детства будущий святитель имел церковное воспитание.

Поступил в Московскую духовную академию, и все отмечали, что за многие годы существования Московской духовной академии это был наилучший студент при поступлении и лучший выпускник, настолько яркие способности он проявил уже будучи студентом. Причем способности у него были очень разносторонние: он проявил себя и как богослов, написав ряд догматических сочинений, и как историк Церкви, и был экстраординарным профессором по кафедре Нового Завета. Так что свою жизнь до 1913 года – года пострига, принятия священства – священномученик Иларион посвятил науке. При этом он был человеком удивительно радостным, удивительно духовным. Он всегда говорил, что христианство – это религия любви, религия радости, любви к Богу. И этому он учил студентов, будучи инспектором духовной академии, – это многие запомнили.

В 1913 году он стал иеромонахом и сразу же через несколько месяцев был посвящен в высокий сан архимандрита, некоторое время исполнял обязанности ректора академии, был профессором по кафедре Нового Завета и инспектором до момента, когда грянула революция и когда академия начала постепенно угасать. Закрыта она была уже в 1921 году. До последних дней существования академии в Сергиевом Посаде он продолжал служение, и даже кода занятия были перенесены в Москву, он, пока позволяли силы и возможности, вел работу в академии.

– А каким было его служение как наместника Сретенского монастыря?

– Святитель Иларион был настоятелем Сретенского монастыря – тогда монастырь не был ставропигиальным, – и это послушание он получил от патриарха Тихона одновременно с епископской хиротонией в 1920 году. Обитель, находившаяся в центре Москвы, уже тогда была частично закрыта: административные помещения монастыря советская власть изъяла, братия значительно поредела. В этих сложных условиях епископ Иларион возглавил монастырь и стал примером для братии. Как вспоминает один из московских бытописателей Окунев, посетивший летом 1920 года богослужение в Сретенском монастыре, святитель Иларион, в одном подряснике, без епископских облачений, пел на клиросе, читал канон всенощного бдения. Причем всех, кто присутствовал, поражала искренность его молитвы. Он действительно был примером молитвенности и человеком, который хорошо знал и любил богослужение.

Будучи настоятелем монастыря, он много заботился о братии, ходатайствовал перед властью о сохранении обители. А в 1923 году, сразу после освобождения из ссылки в Архангельскую область, он заново освятил главный собор обители, потому что с 1922 по 1923 год здесь проходили служения обновленцев во главе с епископом Антонином (Грановским), запрещенным в служении. Обновленцы, как известно, исказили богослужение, перенесли алтарь в центр храма, изменили порядок совершения служб, Литургию. Для святителя Илариона всё это было скверной, после которой необходимо заново великим чином освящать храм, что он и сделал 5 июля 1923 года.

– Священномученик Иларион был ближайшим помощником патриарха Тихона.

– Действительно, святитель Иларион был правой рукой патриарха Тихона в определенный период его служения, потому что для святителя Тихона было очень важно иметь надежных, проверенных помощников. Таковым был святитель Иларион. Особенно ценным для патриарха Тихона было его служение как фактического возглавителя Московской епархии. Святитель Иларион в 1921–1922 годах, будучи архиепископом Верейским, руководил жизнью московских приходов, принимал священнослужителей, много ездил, как он сам пишет: «бывают концы и по многу верст». Он посещал областные города, особенно в 1922 году, до момента ареста – 22 марта 1922 года он был арестован, некоторое время находился в Москве в заключении, затем отправлен в ссылку в Архангельскую область, где пребывал до конца июня 1923 года.

Освободившись и сразу направившись сюда, в Сретенский монастырь, – это краткий период, всего четыре месяца, – он стал лидером борьбы против обновленчества в Москве. Причем роль святителя Илариона была непростой. Для власти он должен был быть примером лояльности. То, что он говорил властям, то, что он писал, выражало его лояльность к ним. Они воспринимали его некоторое время как человека, которому можно доверять, с которым можно договариваться. И поэтому, использовав эту возможность, святитель Иларион добился того, что за короткий период – за два летних месяца 1923 года – обновленцы были изгнаны, фактически потеряли Москву. До выхода патриарха Тихона из заключения они обладали большинством храмов в Москве. Они за два месяца буквально лишились всех московских приходов, потому что народ и сами рядовые священники не захотели их видеть. Святитель Иларион ежедневно вел прием, ежедневно совершал объезды храмов, совершал богослужения. Причем он свою роль никогда не выпячивал, всегда был в тени патриарха и выполнял такую, я бы сказал, «черновую» работу. Он был действительно смиренным человеком. Он считал себя человеком, который несет вот такое тяжелое послушание повседневное. И ведя прием духовенства, убеждая духовенство перейти в патриаршую Церковь, беря на себя такую роль, он заведомо знал, что он обречен – за это.

Он был человеком, который взял на себя всю тяжелую работу. И эта работа и привела его собственно к Соловкам, а затем к ранней гибели.

Но святитель Иларион сознательно это делал. Он понимал, что он должен это сделать. И власть, опомнившись в ноябре 1923 года, теперь воспринимала его уже как врага, а не как человека, которому можно доверять, но уже ничего сделать не могла: патриаршая Церковь восторжествовала. И тогда вся злоба, вся ненависть властей, и прежде всего ГПУ, обрушилась на святителя Илариона. Когда он был арестован в ноябре 1923 года, с ним уже не церемонились. Ему отомстили за то, что он так активно действовал. А ведь власти никак не могли предположить, что он будет так активен и поведет себя совсем иным образом, чем от него ожидали те, кто тогда следил за церковной жизнью, кто боролся с Церковью. Поэтому для нас очень важно его служение именно как служение жертвенное. Он понимал, что ему отведен очень короткий срок на свободе и использовал каждый день во благо Церкви, защищая патриарха Тихона. Хотя его ревнители – а тогда было и правое крыло – обвиняли его в том, что он просоветский, что он идет на переговоры с властью. Но он таким не был, он брал на себя функцию мостика между патриаршей Церковью и властью, он вел переговоры с Тучковым – он понимал, что это необходимое служение. И благодаря этому он добился очень многого, но и пострадал именно поэтому.

– Отец Димитрий, что бы вы еще хотели сказать в день памяти священномученика Илариона?

– Сегодня своеобразный юбилей – 85 лет со дня мученической кончины, исповеднической кончины святителя.

Он, находясь с 1923 по 1929 год на Соловках, имел возможность получить свободу, ему такую возможность предложили в 1925 году, когда образовывался григорианский раскол, уже против святителя Петра. Создавали группу архиереев, которая должна была стать руководимой ГПУ и при этом оппозицией святителю Петру. Священномученик Иларион не согласился и опять был отправлен на Соловки. Как тогда он шутил: «Господь всемогущ, Он смог сделать из рыбарей апостолов и богословов, а теперь Он делает из богословов вновь рыбарей», – потому что послушание, которое несли священники на Соловках, заключалось в том числе и в том, что они плели и чинили сети для ловли рыбы. И на Соловках святитель Иларион тоже явил пример удивительного смирения и радости. В тех суровых условиях он укреплял даже епископов – собратий своих – надеждой, своей уверенностью, своим мужеством.

Он предсказал свою смерть. «28 декабря будет решаться моя судьба, и я этот кризис не переживу», – так он писал митрополиту Серафиму (Чичагову) в последнем письме. Слишком слаб был его организм, и он чувствовал приближение кончины. У него была возможность, в отличие от других соловчан, умереть так, как христиане должны умирать: он причастился, он исповедовался, в сознании находился и, призывая имя Божие, умер 15 декабря по старому стилю – 28 декабря по новому стилю – в 1929 году. Причем когда его тело было доставлено в Ленинград и его увидел митрополит Серафим (Чичагов), он его не узнал, потому что при жизни святитель Иларион был человеком очень красивым: высокий, русобородый, статный – а митрополит увидел мощи старца: его обрили, он был очень худой, это был человек, который пострадал, тяжело мучился, но вынес всё.

С радостью о Христе, с любовью к Богу преставился святитель. Это для нас пример – жизни и служения.

«Скорый помощник». Заушение Ария и Санта Клаус. Беседа о святителе Николае Чудотворце с патрологом А. И. Сидоровым (+видео)

«СКОРЫЙ ПОМОЩНИК». ЗАУШЕНИЕ АРИЯ И САНТА КЛАУС. БЕСЕДА О СВЯТИТЕЛЕ НИКОЛАЕ ЧУДОТВОРЦЕ

С ПАТРОЛОГОМ А. И. СИДОРОВЫМ (+ВИДЕО)

Сегодня, 19 декабря, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, мы беседуем с доктором церковной истории, профессором Сретенской духовной семинарии Алексеем Ивановичем Сидоровым о житии этого святого, о том, почему на Западе закрепился карнавальный образ Чудотворца, а на Руси святитель Николай по-прежнему особенно почитаем.

– Алексей Иванович, скажите, как могло такое случиться, что святитель Николай, великий святой, именуемый «образом кротости», на Церковном Соборе ударил Ария?

– Надо быть очень внимательными к словам. Вот мы говорим «образ кротости», а что такое кротость? Кротость, смирение – это не раболепство и не порабощение человеческое. Эти слова имеют совсем другой смысл. Вот святые отцы, к примеру, разделяли печаль мирскую и печаль по Богу. Одно и то же слово, а включает совсем иные смысловые контексты. Мы говорим о Боге, что это бесстрастнейшее существо и в то же время говорим о праведном гневе Божием.

А это заушение очень понятно: это стояние за истину. Святитель Николай бил ересь. Он не только образ кротости, но и правило веры.

Как, например, мог преподобный Сергий Радонежский благословить Дмитрия Донского на кровопролитие, на битву? И послать даже своих чад духовных на эту битву. Почему? Потому что это было стояние за Русь, за Родину, а значит – за Православие, за истину.

И ради этого, именно как стояние за истину, святитель Николай и позволил себе такое. А его потом даже на какое-то время отстранили от епископства, чуть не в темницу посадили, но вскоре правота его обнаружилась. Некоторым отцам Собора открылось, им было дано видение, что святитель Николай невиновен.

Так что нельзя поступок святителя оценивать в категориях человеческой психологии. Что вот, мол, подошел и кому-то как следует врезал. Это совсем другой тип, иной уровень. Онтологически даже иной. Это духовный уровень. И совсем иное отношение к врагу истины. Этот супротивник – типично одержимый бесом, гордыней, человек, несущий противоправославное учение.

– Скажите, а что бы вы выделили в житии святителя Николая как главное?

– Он «скорый помощниче». Очень трогательна эта история, повествующая, как святой подбрасывал золото трем сестрам. Ведь решалась судьба людей! А он положил эти деньги, и изменилось в грешном мире что-то очень серьезно. И три девушки не попали, говоря современным языком, в бордель. В пучину греха. А ведь неизвестно, как это погружение своих дочерей в грех пережил бы их отец, он, может быть, умер от горя. Святитель спас и его. Удержал от греха.

Житие святого необыкновенно, и всегда берет за душу.

Чудеса святителя всем известны. А помните, как он спас утонувшего младенца? Как родители убивались: младенчик утонул!.. Вы представляете, какое для них это было горе? Казалось бы, ко всем скорбям мы, православные, должны относиться мудро и по духовному. Всё правильно. Вот только смерть твоего ребенка, этого невинного младенца, на которого столько надежд возлагалось, – очень тяжелая скорбь. Да, в России есть поговорка: «Бог дал – Бог взял», и кто-то к смерти ребенка так и относится. А другим это тяжко. И может быть, родители того упавшего в воду младенца не пережили бы этого. Святитель спас не только ребенка – он спас и его родителей. Вот это очень важно.

А житие святителя удивительное, там много глубоко поучительного.

– Алексей Иванович, святителя Николая почитают все христиане. Но в массовом сознании Запада сказочный образ Санта Клауса потеснил истинное, религиозное почитание Мирликийского Чудотворца. Как такое произошло?

– Я бы вас поправил: не просто потеснил – затмил. Это очень серьезное явление. Тут мы сталкиваемся с наглядным примером общеизвестного факта, о котором все много говорят и много пишут, – дехристианизации Запада.

Во времена нашей молодости очень ценились, как у нас говорят, европейски образованные люди. Запад, в советское время отделенный «железным занавесом», притягивал нас своей культурой: античная философия, немецкие классики, Герман Гессе… А потом я стал замечать, особенно в последнее время, резкое изменение своего отношения к Западу, к Европе. Если раньше, когда говорили: «европейски образованный человек», это звучало как похвала, то сейчас это понимается как «евросодом». Вот только не говорят: «содомообразованный человек» – потому что звучит, мягко говоря, неприлично.

Дехристианизация Запада сказалась и на судьбе святителя Николая. Ведь он там, в Бари. Я там был один раз и очень счастлив, что присутствовал на службе у мощей святителя. Благодать там необыкновенная! И я вот думаю: как же они этого не чувствуют? Вот она, благодать от мощей святителя Николая, а Западу это уже не интересно. И у них появился вместо святителя Николая Санта-Клаус. Конечно, была Реформация… об этом написано тоже достаточно много. При Реформации произошла, говоря ученым языком, десакрализация этого величайшего святого. И особенно она заметна в Америке: там святитель Николай превратился в этакого дедушку, который не прочь и выпить, и погулять, и вообще очень даже симпатичный и добродушный. Насколько я знаю, в Америке уже забыли, что, собственно, такое Рождество. Многие, по крайней мере. И это трагедия.

Да, на Западе есть люди замечательные, хорошие. У меня там и друзья есть среди католиков. Они очень переживают эту трагедию дехристианизации, десакрализации вообще всего мироощущения. Но эти наши дружеские отношения нисколько не влияют на мировоззрение: я понимаю их трагедию, но я понимаю и другое. Вот иногда говорят: «церкви-сестры, нам надо… мы в одной лодке…» Да не в одной мы лодке! Мы в разных лодках. Их лодка тонет и потонет. Судя по всему, другого пути у нее нет. А если мы прикрепим свою лодку к той, то и потонем вместе с ней. Поэтому судьба святителя Николая – это для нас образец, парадигма того, что происходит сейчас на Западе.

– А на Руси образ святителя Николая, напротив, очень почитаем.

– Это общеизвестный факт. И меня всегда поражало, как почитаем Никола. Куда ни поедешь – Никольский храм. Всюду! Почему у нас, в России, такое почитание? Честно признаюсь, затрудняюсь объяснить это. Полюбил почему-то святитель Николай Россию. Это благодать Божия. Он скорый помощник. Он приходит к нам, он нас постоянно оберегает.

Когда мы святым молимся, они же здесь. Но это тайна необычайная, это то, что греки называли μυστήριον, – удивительное таинство присутствия здесь святых. А почему святой избирает вот такую-то землю? Может, потому, что мы и предки наши его особенно полюбили? Ведь, действительно, издавна, еще с Древней Руси, у нас любили святителя Николая. И происходит своего рода синергия. Наши предки обращались, мы обращаемся. И он действует, он нас любит, он о нас заботится. И сейчас усерднее нам бы надо было молиться святителю. Времена наступают тяжелые, сложные. А святитель Николай может мно-о-ого нам помочь, нашей любимой России, нашей Родине.

– Не могли ли бы вы рассказать о каком-нибудь событии из вашей жизни, когда святитель Николай оказал чудесную помощь?

– С моей младшей внучкой был такой удивительный случай. Несколько лет назад, когда она еще девчонкой была. Пошли купаться. Она отплыла далеко, и какой-то мальчик поплыл следом. Он, как оказалось, не очень-то умел плавать, а течение было довольно быстрым. Мальчик начал тонуть. Внучка бросилась на помощь – он вцепился в нее, повис, а ведь он, как мальчик, был тяжелее… Внучка поняла, что тоже утонет. И тогда она обратилась к святителю Николаю. Она рассказывала: «Просто чудом мы выскочили из воды!» Может быть, потому, что Николай Mокрый утопленников и путешествующих по воде спасает.

– Алексей Иванович, хотелось бы услышать ваше пожелание в день памяти святителя Николая Чудотворца.

– Пожелание простое. Знаменитый вождь пролетариата говорил: «Учиться, учиться и учиться». А я пожелал бы всем молиться, молиться и молиться. Потому что без молитв дела наши будут очень плохи. Я думаю, что именно всегда молитва спасала и спасает. И молиться – это же труд, великий труд. В Евангелии сказано: Царствие Божие усилием берется. И сейчас усилие молитвы, по-моему, для нас очень и очень важно. Так что я хотел бы всех призвать молиться.

С Алексеем Ивановичем Сидоровым беседовал

Дмитрий Дементьев

О Рождественском посте. Беседа с протоиереем Алексием Кругликом (+видео)

О РОЖДЕСТВЕНСКОМ ПОСТЕ. БЕСЕДА С ПРОТОИЕРЕЕМ АЛЕКСИЕМ КРУГЛИКОМ

Сегодня, 28 ноября, начало Рождественского поста. Об этом особом периоде в жизни христианина мы беседуем с протоиереем Алексием Кругликом, преподавателем Сретенской духовной семинарии.

— Отец Алексий, Рождественский пост длится сорок дней, и некоторые христиане с опаской ожидают, что именно в этот период обострятся их взаимоотношения с окружающими — в семье, на работе. Скажите, с чем это связано?

— Пост — особое время, когда человек должен больше работать над собой, своей жизнью, душой, своим отношением к ближним и дальним, работе, молитве, Богу. И эта усиленная работа, конечно же, не всем по плечу, и потому, может быть, не сразу, но начинаются какие-то испытания. Человека редко когда учат молиться, редко учат работать над своими собственными ошибками, и потому время поста, когда человек вынужден работать над собой, может вызвать в нем неприятие, раздражение и даже ошибки. Вот и случается, что человек раздражен, ссорится с близкими, возникают конфликты и ссоры на работе. Иногда человек даже не может достоять до конца богослужения. Иными словами, работа, к которой человек не привык, но которую вынужден совершать, выбивает его из привычной жизненной колеи. И, тем не менее, если человек идет правильным путем, понимая, что ему это нужно, то по молитвам его и духовника все эти искушения будут преодолены, а сама работа принесет достойный плод.

Приступая к посту, всякий человек должен быть готов к тому, что в духовной жизни называется «искушением» или испытанием. Суть в том, что пост по своей сути есть очищение своего внутреннего «я», очищение своей души. Причем не просто очищение, но и наполнение особым духовным содержанием. В наиболее затруднительное положение попадают, наверное, те люди, которые, очистив свою душу, ничем ее не наполняют. Ведь тогда по евангельскому слову, если ты очищаешь свой дом, но не наполняешь его правильным содержимым, приходят бесы, приходят искушения.

— Как был установлен Рождественский пост?

— Еще в «Апостольских постановлениях» мы встречаем указание на то, что христиане отмечали праздник Рождества Христова. Тогда он был единым с Крещением (или Богоявлением). И уже в первые века мы встречаем записи о том, что христиане пытаются поститься перед этим великим праздником: кто-то семь дней, кто-то больше. Об этом пишут и святитель Амвросий Медиоланский и блаженный Августин.

Для того, чтобы сделать это время единым постом для всех христиан, на Константинопольском соборе 1166 года было принято решение, чтобы пост длился ровно сорок дней. Причем последняя неделя перед Рождеством Христовым должна быть более строгой и ответственной.

— Часто ли вам приходится давать благословение на ослабление поста?

— По уставу во время Рождественского поста в среду и пятницу предписывается сухоядение. В остальные дни недели разрешается вареная пища, иногда с елеем, а в субботу и воскресенье даже с рыбой. Но в настоящее время, особенно в городах и для тех людей, которые работают и учатся, такое полноценное исполнение монастырского устава не всегда приемлемо. И поэтому церковные люди обращаются к священнику перед постом для того, чтобы получить некое облегчение.

Бывают, конечно, и курьезные случаи.

Когда я был совсем молодым священником, меня послали служить на другой приход. Там заболел настоятель, и благочинный сказал: «Иди, послужи там, но, пожалуйста, никаких обычаев и традиций не меняй, потому что их духовник очень строгий. Все как есть, так и оставляй».

А время моего служения началось как раз перед постом. И вот служим мы последнее богослужение, а люди подходят и испрашивают благословение на облегчение поста. Подходят с детишками, говорят: «Дети учатся. Батюшка, пожалуйста, нам хоть сырок, хоть кефирчик, хоть творожок, бутерброд с сыром, но благословите. Нам духовник разрешал!» Ну, разрешал — значит, и я не препятствую, благословляю. Подходят люди в возрасте, спрашивают: «Батюшка, так и так, тяжело пост нам соблюдать, нам бы рыбку иногда можно в такие дни, когда нельзя?» — «Ну, — говорю, — духовник разрешал?» — «Разрешал». — «Ну, Бог благословит». И вот в конце подходит одна бабулечка, очень так выжидательно, испытующе на меня смотрит и говорит: «Батюшка, мне по возрасту уж, пожалуйста, разрешите рыбку вкушать. Духовник разрешал». Отвечаю: «Ну, раз разрешал, пожалуйста». Опять на меня смотрит пристально и говорит: «Знаете, батюшка, вообще-то мне для косточек молочная пища необходима. Духовник разрешал». — «Ну, что же, раз разрешал, Бог благословит». Тут бабулечка задумалась, смотрит на меня и говорит: «Батюшка, а вот ведь без колбасы я совсем не смогу, просто упаду и все — сил не будет. Благословите на колбасу». Тут я уж говорю: «Знаете, с этим вопросом, пожалуйста, к духовнику».

Конечно же, ослабление поста возможно, но оно должно быть по благословению и с молитвой. Не для того, чтобы человек как-то расслабился, а для того, чтобы имел возможность полноценно исполнять те обязанности, которые на него возложены и жизнью, и семьей, и им самим.

— Как быть, если благословление духовника на ослабление поста есть, но все равно чувствуются угрызения совести?

— Если человек взял благословение на послабление поста, то в принципе это не является нарушением покаянной дисциплины, в этом каяться не нужно. Но если что-то вызывает волнение или сомнения, лучше сказать об этом духовнику на исповеди, и уже духовник будет смотреть по ситуации. Возможно, даст какую-то более строгую покаянную дисциплину.

— А бывает так, что люди обращаются за благословением на усиление поста?

— Да, бывают случаи, когда подходят люди — и молодые, и в возрасте — и просят некое усиление поста, например, в среду и пятницу сидеть буквально на хлебе и воде. В этом случае надо спросить человека, какова цель этого устрожения. Если она в том, чтобы человек больше себя смирил, погасил страсти и раздражение или же определил ту меру, на которую он может пойти в духовной жизни, то это вполне возможно. Если же цель — стать выше других, возгордиться, что постишься не так, как остальные, то это, конечно, недопустимо. Поэтому священник и должен спрашивать о цели.

— Отец Алексий, хотелось бы услышать ваше благословение вступающим в Рождественский пост.

— Хотелось бы пожелать всем, кто вступает в Рождественский пост, помнить, что он установлен в память Рождества Христова. Мы готовимся и внешне и внутренне к тому, чтобы Богомладенец Христос родился не только в нашей душе, но и вокруг нас. Очень важно помнить о том, что мы с вами — те проповедники благодати, те свидетели Рождества Христова, которые призваны делиться этой радостью с окружающим миром. И если у нас с вами освобождается какое-то время, то мы должны направить его на нужные дела, на правильное духовное чтение, на рассказ о Христе и вере, на то, чтобы помочь другим людям увидеть удивительную тайну Рождества Христова. Ведь если мы пытаемся духовно расти, то это должно быть на пользу не только нам, но и нашему окружению.

Желаю вступающим в Рождественский пост благословения Божия, тихой Рождественской радости и тех благодатных даров, которые люди получают, когда идут к Богу, Богомладенцу Христу.

С протоиереем Алексием Кругликом беседовал

Дмитрий Дементьев

Введение во храм Божией Матери. Беседа о празднике и воспитании детей (+видео)

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. БЕСЕДА О ПРАЗДНИКЕ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ (+ВИДЕО)

Беседа с иереем Алексием Лымаревым о событии праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, его значении для нас, о том, как воспитать детей истинными христианами, как поступить в тех или иных сложных ситуациях, с которыми подчас сталкиваются родители, – беседа со священником Алексием Лымаревым, преподавателем Сретенской духовной семинарии.

– Отец Алексий, некоторые, провоцируя дискуссии, задаются вопросами: а могло ли быть само празднуемое сегодня событие? возможно ли было в ветхозаветные времена, чтобы девочка вошла в Святая Святых, куда даже первосвященник-то мог только в особый день входить?

– Действительно, мы знаем, что всякий переступающий границы дозволенного бывал побиваем камнями; точно так же мы знаем, что нельзя было входить в Святая Святых даже простому священнику, а первосвященник входил лишь единожды. Но в то же время мы можем прочитать в свидетельстве Ветхого Завета, которое подтверждено Самим Господом нашим Иисусом Христом, о том, что и пророк Давид вошел в храм и взял хлебы предложения, которые не должно было есть ни ему, ни всем тем, кто был с ним. Так что это было возможно, и мы видим исторический прецедент, что и человек делает то, что ему не должно было делать по закону. Предпринимая попытку проникнуть в тайну этого события, мы должны вспомнить и о том, сколько происходящего – и у всех на глазах – воспринимается нами с любовью и верою, но абсолютно не замечается другими людьми. Это возможность для каждого из нас понять, что Господь одному человеку может открывать, а другому человеку может закрывать. Поэтому лично для меня абсолютно не возникает вопроса: могло быть это историческое событие или не могло быть? Оно было. Потому что нет ничего невозможного для Бога.

– Введение во храм Пресвятой Богородицы осмысляется как такое важное событие, что даже празднуется как двунадесятый праздник. Так в чем же его духовный смысл?

– Это событие дает нам один из удивительных ключей к пониманию того, каким должно быть подлинное воспитание человека как христианина, воспитание ребенка. Родители, которые не имели детей, которые прожили столько лет в труде, в молитве – слезной молитве к Богу, в конце концов получают желаемое Чадо. И что мы видим? Вместо той семейной радости, которую предполагает каждый человек, обретя желаемое, они это Чадо отдают Богу по обету.

Но вот что интересно: отдавая своего Младенца в храм, они по сути не лишаются Его. Они Его приобретают. Более того, через Пречистую Деву они приобретают всю вселенную, весь мир. И сама их жизнь становится осмысленной вот этим великим событием, ибо они входят в историю человеческого рода как виновники и начаток спасения. И каждый из нас, желая счастья своему ребенку, должен помнить, что счастье может быть только через Бога. Вне Бога этого счастья быть не может. Именно поэтому, когда мы задумываемся о воспитании своих детей, мы должны, прежде всего, обратить внимание на то, что ребенок должен быть отдан Богу. Прежде всего, надо потрудиться в приучении его к послушанию и исполнению заповедей Божиих, к любви и самоотречению, к открытию своего сердца для близких – для братиков, сестричек или просто для тех людей, кто находится рядом с ним. И самое главное – надо помнить, что только через эту любовь мы можем сердце ребенка присвоить себе самому, потому что без любви мы теряем и ребенка, теряем и смысл совместной жизни с ним.

– Отец Алексий, скажите, что вы, священник и отец четверых детей, считаете самым главным в воспитании детей настоящими христианами?

– Замечательный образ дает нам классический пример пекаря, который работает с тестом. Тесто вообще-то библейский образ. А что происходит с тестом, пока хозяйка или пекарь его месит? Оно форму теряет. Пекарь тесто замешивает, пытается придать ему определенную форму, сделать какую-то фигуру из теста. А тесто расползается. Но он снова придает ему форму. И вновь тесто расползается. И так будет происходить очень долго – до тех пор, пока тесто не потеряет влагу, до тех пор, пока тесто не приобретет определенную упругость – только тогда оно сможет сохранить форму. Сколько пройдет времени, мы не знаем. Вот точно так же и ребенок. Ребенок как тесто, еще надо сформировать его волю, еще надо сформировать его характер. И пройдет много-много времени, прежде чем это случится. А до тех пор то, что ребенок не может нормально читать, заправлять постель, не хочет молиться, грубит родителям… – всё это в некоторой степени естественно для нашего поврежденного, разбитого грехом человеческого естества. Вот эта детская природа, она, словно тесто жидкое, расползается, требуя наших заботливых теплых рук любви. Поэтому ко всем огрехам ребенка мы должны относиться с терпением и пониманием, что так и должно быть. Не будет по-другому. И только наше терпение и любовь могут привести ребенка к определенному состоянию, которого мы желаем.

– Как быть, если в семье мальчик, а отец не воцерковлен? Ведь мальчики, как правило, пытаются подражать отцу.

– Во-первых, очевидно, что девушка, вступая в брак, понимает, за кого она выходит замуж, с кем она хочет сочетать свою жизнь, отдает себе отчет в том, что этот вот молодой человек, который сейчас является ее женихом, впоследствии будет отцом ее собственных детей. Я думаю, здесь и кроется ответ на ваш вопрос. Ведь, несмотря на убеждения, религиозные прежде всего, несмотря на то, что у избранника нет веры, не может быть такого, чтобы в нем не было ничего от образа Божия и от того, что в нем воспитали родители с детства. Я в это никогда не поверю. Я никогда не поверю, что девушка может вступить в брак с каким-то духовным чудовищем, в котором нет абсолютно ни толики добра. Такого быть не может. И если так, то тогда в этом молодом человеке, а впоследствии муже и отце ее детей мы можем найти если не бездну, то, по крайней мере, какие-то удивительные черты, которые универсальны во всякое время. И любая добродетель, пусть даже в атеисте, есть отражение Божественной любви. Именно поэтому ребеночку должно прививать мысль о том, что необходимо подражать папе вот в этом удивительном, что он имеет.

– А что делать, если неверующий супруг, атеист не пускает ребенка храм? Не позволяет водить его исповедоваться и причащаться?

– С одной стороны, конечно, надо воспитывать и почтение, и уважение к родителю, безусловно. Но, тем не менее, при возможности, безусловно, надо ребеночка и исповедовать, и причащать – если не будет такого сложного обстоятельства, когда это может привести к разрушению семьи. Тут как будто бы мы сталкиваемся с очень тяжелым случаем. Ведь апостолы говорили: «Справедливо ли вас слушать паче, нежели Бога?» И, по мысли Священного Писания, мы должны, конечно, исполнить волю Божию, невзирая ни на что. Но при этом мы должны понимать и другое обстоятельство: если муж старается всячески принимать участие в воспитании детей, любит свою семью, бережет ее, но пока настолько немощен, что никак не может воспринять веру, как мы бросим его? Если мы человека в болезни не оставляем и тратим годы, десятилетия, ухаживая за ним, иногда в буквальном смысле расстаемся со всем, что имеем, не считаемся со своим состоянием для того только, чтобы помочь ему, как же мы бросим человека, который нам дорог и с которым Господь нас обручил через жизнь, а иногда даже и через таинство? Как говорит апостол Павел: если жена верующая, а муж неверующий, но согласен жить с ней, откуда ты, жена, знаешь, не спасешь ли ты мужа своего? Поэтому в такой ситуации жена должна быть образцом веры и терпения, чтобы муж мог, увидев пример добродетельной жизни супруги, изменить и собственное отношение к жизни. Ведь мы можем поменять свое мировоззрение только при одном условии. Когда? Когда мы видим, что жизнь другого человека гораздо лучше, чем наша собственная. Я видел, как он живет, – я так хочу жить. И вот тогда я начинаю менять себя.

Наверное, в этом и заключается смысл воспитания ребенка: чтобы научиться принимать людей такими, какие они есть, и научиться любить их независимо ни от чего. Ходит ли он в храм или не ходит. В этом мы уподобляемся Богу. И именно поэтому такой вариант семейных отношений тоже может сослужить великую пользу и послужить великому благу как для самого ребеночка, так и для его родителей.

– Что предпринимать родителям, если в определенном возрасте, чаще всего подростковом, у ребенка проявляется некое бунтарство и он отказывается ходить в храм?

– Это бывает. Буквально на днях произошел такой случай. Ребеночек в одной из семей, будучи увлечен проповедью современного атеизма, теми роликами, которые выложены у нас на просторах «Ютуба», интернета, сказал, что Бога не существует, всё это выдумка. То есть он напитался тем не просто дурным примером, а тем контентом дурным, который во многом разрушил его еще не сформировавшееся детское сознание. Вот в этой ситуации что делать? Конечно, принуждать ребенка ходить в храм, исповедоваться, причащаться ни в коем случае не стоит, потому что это вызовет только отторжение. А родители, прежде всего, должны молиться так, как будто ребенок находится на грани жизни и смерти. Ведь очень часто родители, да и каждый человек, молятся по-настоящему тогда, когда либо его собственная жизнь, либо жизнь его близких находится под угрозой. Поэтому родители должны «забыть» себя для того, чтобы только быть через молитву с Богом в любви к своему собственному ребенку, открывая через Бога ему свое сердце.

Мы можем на правах друга, товарища, который советует, сказать: «Да, я уважаю твой выбор, потому что только свободный человек может быть счастливым, но в то же время твой выбор будет несовершенным, если ты не узнаешь и другую сторону. Попробуй посмотреть, допустим, вот этот ролик… Ты прочитал эту книгу, а теперь прочитай вот эту. Если ты отмахиваешься от этого, значит, ты боишься правды. Если ты не хочешь открыть для себя этот мир, значит, тебе просто так выгодно жить. И ты в этом случае просто трусишь, а ты не можешь быть настоящей сильной личностью, если не посмотришь правде в глаза».

– Отец Алексий, напоследок хотелось бы услышать от вас назидание родителям, касающееся темы нашей беседы.

– Прежде всего, наверное, я хотел бы сказать не родителям назидание, а себе самому: быть всегда честным перед Богом в своих поступках, мыслях и делах. И то, что несправедливо, исправлять, а того, что благое, держаться. Как говорил святитель Тихон Задонский: «Делай благо, бегай злаго – спасен будеши». Вот если таким образом мы подойдем к своей собственной жизни, то мы откроем для ребенка удивительный мир – мир внутреннего человека, духовного существа, который может жить вопреки внешним обстоятельствам, и этот мир может даровать человеку гораздо более счастья, радости и любви, чем дает окружающая нас действительность. Для этого надо быть не только честным, но и справедливым. Если не прав, то необходимо исправляться. Как говорит апостол: «Будучи наказываемы в этой жизни, мы не будем наказаны в вечности». Поэтому всякая немощь, которую мы видим в себе самом, должна тотчас же исправляться.

И если каждый из нас будет так же ответственно и строго подходить к своей собственной жизни – не к жизни ребенка, а к своей собственной жизни, – то тогда на этом удивительном пути, трудном, но в то же время славном, ребенок увидит ту подлинную встречу его отца или матери с Богом, более которой в жизни быть ничего не может.

Со священником Алексием Лымаревым беседовал

Дмитрий Дементьев

Начало второго года обучения в школе Транзактного анализа (+видео). Пятый семинар

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА (+видео). ПЯТЫЙ СЕМИНАР

С 27 октября 2017 года в Международной школе Транзактного анализа начался второй год обучения в рамках программы «202-го курса Транзактного анализа».

Автор и ведущая программы Наталья Спенсер с участниками семинара

Автор и ведущая программы Наталья Спенсер

Данный курс в России проводится впервые.

Автор и ведущая программы – Наталья Спенсер, транзактный аналитик, тренер и супервизор EATA, интегративный психотерапевт. Объем курса второго года обучения – 4 семинара (112 часов академического тренинга).

Первый семинар нового цикла проходил с 27 по 30 октября. Темы: эмоции человека, эмоциональный рэкет, сценарная система, теория социального взаимодействия: психологические игры, структурирование времени.

Ниже представлено видео с семинара, посвященное теме “Как различать выученные и истинные чувства?”

КОРОТКО О ТРАНЗАКТНОМ АНАЛИЗЕ

(по материалам сайта Международной школы Транзактного анализа)

Транзактный анализ (ТА) – это стройная система практических моделей, описывающая человека, его поведение, предопределенность его жизни и то, как она сформировалась. Транзактный анализ в дословном переводе означает «анализ взаимодействий». Он занимается качественным изменением взаимодействия человека с самим собой и окружающим миром.

Подход основал известный психиатр Эрик Берн, автор бестселлера «Игры, в которые играют люди». Он считал, что целью эффективной терапии должно стать достижение личностью автономности от сценария. Данная предопределенность формирует 90% нашей жизни, ограничивает нас и лишает новых возможностей и путей. Действительно ИСЦЕЛЯЮЩИМИ могут быть только ОТНОШЕНИЯ, а не теории и методики, как бы глубоко мы их не изучали и не осознавали. Именно поэтому в школе транзактного анализа большой акцент делается на взаимоотношениях: в группе во время обучения, между консультантом и клиентом. Именно через развитие и укрепление отношений происходит изменение нас и наших клиентов.

Транзактный анализ отличается четкой структурой и пониманием того, на что и как воздействует психолог в своей работе. Он в комплексе работает с мыслями, чувствами, телом и поведением человека.

Транзактный анализ помогает с простыми проблемами человека, которые касаются карьеры, семьи, взаимоотношений с окружающими, так и со сложными глубинными личностными проблемами, связанными с тяжелым сценарием жизни, когда нужно фактически родиться у себя заново.

На семинаре

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА

Контракт. В транзактном анализе между специалистом и клиентом заключается контракт: он задает рамки работы и оговаривает результат – какие именно изменения хочет получить клиент с помощью терапевта. Во время сессий клиент меняется, и контракт верифицируется, отражая цели клиента и показывая, насколько он к ним приблизился.

Работа с эго-состояниями. Человек в разных ситуациях может проявлять себя в одном из трёх эго-состояний: Родитель, Взрослый и Дитя. Каждое эго-состояние представляет собой особый паттерн мышления, чувств и поведения. Транзактный анализ учит работать со всеми тремя эго-состояниями, помогает разрешить застарелые внутренние конфликты, распутать и залечить старые травмы, помогает восстановить утраченные связи между отколотыми частями личности и восстановить целостность, находить более эффективные уровни контакта с собой и окружающими.

Сценарий жизни. Еще одна важная составляющая транзактного анализа – понимание как работать со сценарием жизни. Мы программируем нашу жизнь, исходя из целой и сложной системы посланий от наших родителей, и наших природных возможностей принимать свои независимые решения и противостоять этой системе. Транзактный анализ имеет несколько подходов к изменению этой системы. Это не просто работа с воздействием на человека его проекций и интроектов, а возможность «перезапустить» систему жизненной предопределенности. Свое «Я» транзактный анализ учит понимать комплексно, работая с чувствами, умом, телом и поведением.

На семинаре

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА

Трехлетняя программа разработана в соответствии со стандартами Европейской ассоциации Транзактного анализа EATA. Данная программа «курса 202» – «Транзактный анализ: от консультирования до глубинной психотерапии» – особенная: в ней не просто уникальные техники и методики, здесь учат устанавливать глубокий контакт с клиентами с первых сессий, дается структура и понимание работы транзактного аналитика. Данный курс включает все современные достижения, основы и модели транзактного анализа.

Уровень программы и количество часов достаточны, чтобы подготовиться и сдать экзамен на Сертифицированного транзактного аналитика в психотерапии (СТА-P).

Курс рассчитан на три года. Модули проходят каждые три месяца:

Первый год обучения.

Семинар 1: Контрактный метод в транзактном анализе. Философия транзактного анализа (ТА). Структура личности в ТА. Эго состояния. Структурная модель. Четыре метода диагностики по Э. Берну.

Семинар 2: Искусство коммуникации в ТА. Транзакции. Функциональная модель. Теория поглаживаний, эмоциональная грамотность.

Семинар 3: Личностные стили и адаптации. Процессуальная модель. Основы психологического консультирования. Первая встреча с клиентом. Формирование психотерапевтического альянса.

Семинар 4: Работа с утратами и горевание. Теория привязанности. Зачет первого года обучения. Подведение итогов, творческие задания, повторение, интеграция пройденного материала.

Второй год обучения.

Семинар 5: Эмоции человека. Эмоциональный рэкет. Теория социального взаимодействия: психологические игры, структурирование времени.

Семинар 6: Жизненные сценарии, диагностика сценария. Теория развития личности в ТА, различные модели.

Семинар 7: Этика в ТА, границы, культурный Родитель. Прошлое в настоящем: перенос – контрперенос в ТА.

Семинар 8: Планирование работы: лечебные планы в ТА, сценарная система, и другие модели. Зачет второго года обучения, практические задания. Подведение итогов, повторение, интеграция пройденного материала.

Третий год обучения.

Семинар 9: Личностные расстройства в диагностических руководствах по психическим расстройствам DSM IV-V; МКБ-10. Транзактный метод: работа в группе, имаго, динамика развития.

Семинар 10: Психотерапия личностных расстройств, расстройств характера и настроения. Школа переродительствования Шиффоф в ТА. Особенности реперентинга.

Семинар 11: Школа перерешения Гулдингов в ТА. Терапия нового решения. Духовный ТА.

Семинар 12: Интегративный ТА, школа отношений. Классический бернианский анализ. Финальный экзамен, подведение итогов всего курса обучения. Вручение сертификатов.

«Мания – это болезнь, когда человек чувствует себя хорошо даже тогда, когда ему плохо» (доктор А.Е. Алексейчик)

«Мания – это болезнь, когда человек чувствует себя хорошо даже тогда, когда ему плохо» (доктор А.Е. Алексейчик)

20–22 октября 2017 года в Москве состоялся четвертый семинар из цикла «Психотерапия жизнью» доктора А.Е. Алексейчика. Тема данного семинара – «Мания: психология, психопатология, лечение больного и психотерапевта».

Руководитель семинара доктор А.Е. Алексейчик, зав. Отделением Вильнюсского Центра психического здоровья и его сотрудники: Донатас Будрикас и Таруте Пилкаускиене

Руководитель семинара А.Е. Алексейчик, врач-психиатр, психотерапевт, заведующий Отделением пограничных расстройств Вильнюсского Центра психического здоровья, один из основателей Восточно-европейской школы практического экзистенциализма. Доктору А.Е. Алексейчику ассистировали его сотрудники: Донатас Будрикас – психолог, ведущий психотерапевтических групп и Таруте Пилкаускиене – старшая сестра Отделения.

Семинар состоял из двух частей: 1) теоретической и 2) практической работы в психотерапевтической группе.

В первой части семинара ведущие делились собственным опытом работы с маниакальными пациентами и обсуждали причины возникновения мании, ее виды и способы лечения.

Руководитель семинара доктор А.Е. Алексейчик, врач-психиатр, психотерапевт

Говоря о трудности выявления мании, доктор А.Е. Алексейчик отметил, что здесь существует проблема диагностики и лечения, – она до конца не понимается ни больными, ни врачами. «Мания – это странная болезнь, когда человек чувствует себя хорошо даже тогда, когда ему плохо. И зачем ему тогда обращаться к психиатру, зачем ему лечиться и что ему лечить?»

На семинаре говорилось, что как в классической депрессии есть триада – подавленное настроение, замедленное мышление и подавленная активность, – так и в мании есть характерные для нее повышенное настроение, повышенная самооценка, ускоренные мышление и речь, повышенная двигательная активность, когда человек не может усидеть на месте, удержаться от того, чтобы что-то не спросить и не сказать.

Существует большое разнообразие видов мании и их определений. Есть мания веселая, вялая, раздражительная, спутанная, тревожная, гневливая, непродуктивная… И каждый вид мании нуждается в своем особом подходе, как в диагностическом, так и в терапевтическом.

Донатас Будрикас, психолог, ведущий психотерапевтических групп Отделения Вильнюсского центра психического здоровья

А.Е. Алексейчик привел несколько афористических упрощений мании, наиболее важные из которых: «мания – это неограниченное опытом чувство детской божественности», а также «мания – это взламывание границ», т.е. человек взламывает границы обыденности. Такому состоянию мании соответствует высказывание «человек вышел из себя». При этом, как часто бывает, человек не возвращается на круги своя – он теряется в мире и в своей активности. Поэтому, как добавил Донатас Будрикас, «маниакальному человеку обязательно нужен якорь, на котором бы он держался: больной может сумасшествовать, но важно, чтобы был этот якорь, и нужно помочь пациенту его найти».

По словам А.Е. Алексейчика, суть мании – это отказ от взрослости, отказ от полноты. «Можно сказать, что мания – это повышенное переживание своей детской гениальности. А пора быть взрослым. И пора не быть гениальным. Можно сказать, что мания – это неспособность к по-длинности. Если вслушаться в это слово, то только по длине переживния определяется настоящее. Если настоящее мы воспринимаем только как «здесь и сейчас», то оно – только что было здесь и сейчас и уже попало в прошлое; а будущее еще не наступило. Настоящее потому и живо, что оно имеет свое большое прошлое и в связи с этим оно имеет также и свое большое будущее; оно включает в себя и то и другое. И если мы связываем человеческую жизнь с его прошлым и будущим, тогда оно становится настоящим».

На семинаре доктора А.Е. Алексейчика

Говоря о способах лечения мании, ведущий отметил, что суть мании состоит в том, что человек идеализирует, погружается не в настоящее, не в подлинное свое время, не в собственное время его истории, а в то время, которое ему якобы навязано, случилось ему. И психотерапевт должен вернуть человека к его подлинной реальности. «В мании мы должны, по возможности, больного очело-вечивать, заниматься целостностью, вечностью».

При этом, как отметил психиатр, лечение должно быть достаточно практичным: психотерапия – это не просто разговоры, хотя, конечно, и они лечат. Но по-настоящему целебными являются отношения между людьми. «Хотя у нас в отделении мы и не отказываемся от лекарств, но, с другой стороны, заглушить таблетками больного, чтобы он не пережил то, что ему надо пережить, было бы неправильно. Как сказал Христос: сила Моя в немощи совершается, и надо дать возможность больному побыть в этой немощи, позволить пережить это состояние в других областях деятельности. Это немощь, которая помогает больному быть более чувствующим, чующим, более ощущающим, более эмоциональным, душевным и духовным. Без этого никакого эффекта не будет».

Таруте Пилкаускиене, старшая сестра Отделения Вильнюсского центра психического здоровья

В данном контексте высказалась и сестра Отделения Таруте Пилкаускиене, отметив, что в мании лечение контактом, отношениями между близкими людьми очень важны, и поэтому отношения между пациентом и сестрами Отделения имеют очень большое значение – сестре важно не потерять с больным контакта. «Для меня мания – это мания ошибок. Люди совершают много ошибок, находясь в мании: и финансовых, и в отношениях… Необходимо найти контакт с ними. Лекарства, конечно, очень важны, но нужны и семья, и персонал, чтобы быть в курсе, чем живет пациент».

Важным ресурсом в работе с больными, по мнению доктора А.Е. Алексейчика, является религиозная составляющая терапии. Пациент и терапевт обращаются к миру Божьему, где есть Пресвятая Троица: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой, где есть Божия Матерь и сонм святых, здесь можно работать в понятиях «Дух, душа и тело» и ориентироваться на религиозные образы, воплощая их в отношениях.

Так, А.Е. Алексейчик привел в пример слова молитвы «Отче наш»: Хлеб наш насущный даждь нам днесь. Доктор обратил внимание на то, что здесь говорится конкретно о сегодняшнем дне, а не о дне завтрашнем, и не о всей оставшейся жизни. Таким образом, в целях сохранения своего психического здоровья доктор предостерег участников семинара от чрезмерно грандиозных планов на будущее ни с материальной, ни с духовной стороны.

На семинаре доктора А.Е. Алексейчика

С доктором А.Е. Алексейчиком

Прослушал «101 курс» Транзактного анализа

ПРОСЛУШАЛ «101 КУРС» ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА

С 23 по 24 сентября 2017 года в Международной школе Транзактного анализа проходил вебинар по базовой программе «101 курс».

Наталья Спенсер – ведущая вебинара 101 курса Транзактного анализа

Автор и ведущая программы – Наталья Спенсер, транзактный аналитик, тренер и супервизор EATA, интегративный психотерапевт. Объем программы «101 курса» Транзактного анализа составляет двенадцать часов академического тренинга и проводится в течение двух дней.

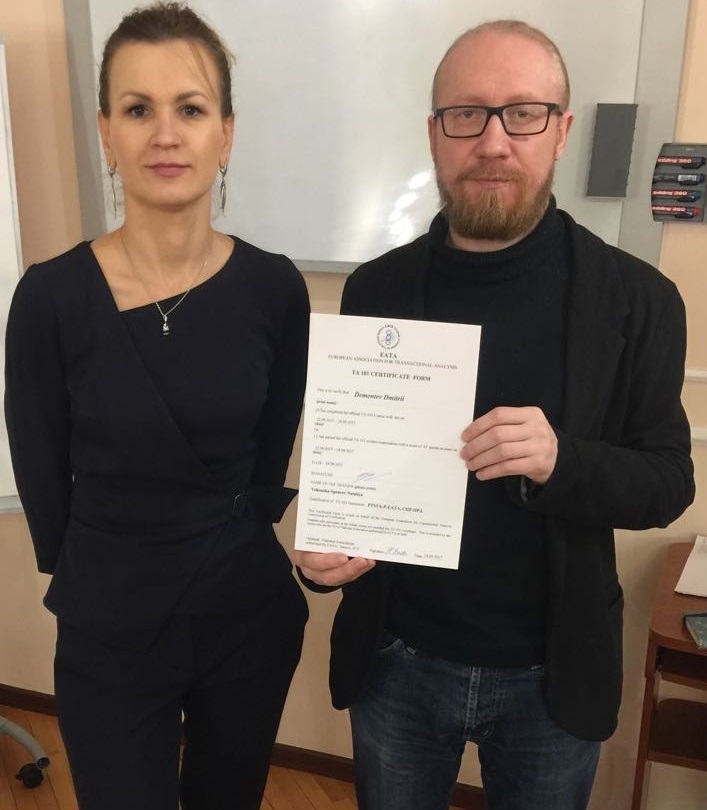

Вручение сертификата о прохождении 101 курса Транзактного анализа

На вопрос, почему программа называется «101 курс», ведущая ответила, что в его названии содержится определенная доля шутки: до того, как человек идет обучаться на этот курс, он уже обладает некоторым набором знаний и умений; можно сказать, что жизнь преподала ему сто курсов опыта, а сто первый – это начало изучения уже систематически упорядоченных знаний.

«101 курс» является базовой и обязательной частью общей программы, цель которой – ознакомление учащихся с основными понятиями Транзактного анализа. Главный раздел программы значительно обширнее и разработан в соответствии со стандартами Европейской ассоциации Транзактного анализа EATA. Он называется, по аналогии со «101 курсом», «202 курс» Транзактного анализа.

«101 курс» необходим для сдачи экзамена на звание «Сертифицированного транзактного аналитика» (СТА).

Благодарю ведущую семинара Наталью Спенсер за возможность дистанционно прослушать этот курс, а также руководителя школы Екатерину Мариньейро Фаньа за организацию и обустройство учебного процесса.

Благодарю коллег за участие и создание рабочей атмосферы во время занятий!

На вебинаре 101 курса Транзактного анализа

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА

Курс рассчитан на три года. Модули проходят каждые три месяца:

Первый год обучения.

Семинар 1: Контрактный метод в транзактном анализе. Философия транзактного анализа (ТА). Структура личности в ТА. Эго состояния. Структурная модель. Четыре метода диагностики по Э. Берну.

Семинар 2: Искусство коммуникации в ТА. Транзакции. Функциональная модель. Теория поглаживаний, эмоциональная грамотность.

Семинар 3: Личностные стили и адаптации. Процессуальная модель. Основы психологического консультирования. Первая встреча с клиентом. Формирование психотерапевтического альянса.

Семинар 4: Работа с утратами и горевание. Теория привязанности. Зачет первого года обучения. Подведение итогов, творческие задания, повторение, интеграция пройденного материала.

Второй год обучения.

Семинар 5: Эмоции человека. Эмоциональный рэкет. Теория социального взаимодействия: психологические игры, структурирование времени.

Семинар 6: Жизненные сценарии, диагностика сценария. Теория развития личности в ТА, различные модели.

Семинар 7: Этика в ТА, границы, культурный Родитель. Прошлое в настоящем: перенос – контрперенос в ТА.

Семинар 8: Планирование работы: лечебные планы в ТА, сценарная система, и другие модели. Зачет второго года обучения, практические задания. Подведение итогов, повторение, интеграция пройденного материала.

Третий год обучения.

Семинар 9: Личностные расстройства в диагностических руководствах по психическим расстройствам DSM IV-V; МКБ-10. Транзактный метод: работа в группе, имаго, динамика развития.

Семинар 10: Психотерапия личностных расстройств, расстройств характера и настроения. Школа переродительствования Шиффоф в ТА. Особенности реперентинга.

Семинар 11: Школа перерешения Гулдингов в ТА. Терапия нового решения. Духовный ТА.

Семинар 12: Интегративный ТА, школа отношений. Классический бернианский анализ. Финальный экзамен, подведение итогов всего курса обучения. Вручение сертификатов.

Участники 101 курса на вебинаре в школе Транзактного анализа

Духовничество и психотерапия. Беседа с проф. Ф.Е. Василюком (+видео)

ДУХОВНИЧЕСТВО И ПСИХОТЕРАПИЯ. БЕСЕДА С ПРОФ. Ф.Е. ВАСИЛЮКОМ (+ВИДЕО)

Беседа с Ф.Е. Василюком о том, нужны ли знания в области психотерапии семинаристам, священнослужителям и о его опыте преподавания психотерапии студентам Сретенской духовной семинарии. Федор Ефимович Василюк – доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории консультативной психологии и психотерапии ПИ РАО, заведующий кафедрой индивидуальной и групповой психотерапии МГППУ, президент Ассоциации понимающей психотерапии.

– Федор Ефимович, насколько я знаю, Ваши занятия в университетах, где Вы преподаете, посещают и священнослужители. Расскажите, пожалуйста, об этом.

– Такие случаи не так уж часты, но, тем не менее, нас радует, когда священники оказываются на занятиях по психологии и психотерапии. В частности, мне вспоминается один подмосковный протоиерей. Он объяснял свой

интерес к психологии так: «Я не собираюсь становиться профессиональным психологом, я – священник. У меня много задач на приходе, школа, социальное служение, работа с семьями детей, и мне нужны разные специалисты – и психологи, психотерапевты, в частности. Я хочу понимать, что они могут, я хочу управлять с сознанием дела этим процессом, и поэтому я получаю такое углубленное образование». Вот один из мотивов.

-А зачем другим нужна была психотерапия?

– Я могу вспомнить еще одного московского священника, который у нас сейчас проходит длительную программу. Он, прежде всего, хотел бы углубить и, может быть, сделать более таким точным способ ведения духовных бесед с прихожанами. Ему кажется, что в детской, семейной и во взрослой психотерапии он найдет какие-то инструменты, которые сможет встроить в свое священническое служение, в душепопечение.

– Вообще-то пастырское душепопечение и психотерапия – это не одно и тоже.

– Психология – это палка о двух концах, потому что психология может иногда мнить себя такой самодостаточной, помогающей как бы от самой себя. А душепопечение церковное все-таки строит так эту работу помощи, чтобы призывать Господа участвовать, соучаствовать в этом, в преодолении беды, кризиса, в семейных неурядицах и т.д. Вот, мне кажется, кардинальное отличие.

– Расскажите, пожалуйста, о Вашем курсе психотерапии, который Вы читали семинаристам.

– Он занимает в целом, на базе высшего психологического образования, три года – подготовка по «Понимающей психотерапии». Мы исходим из того, что в психотерапии мы встречам человека, находящегося в кризисе, в какой-то безысходной ситуации, в ситуации невозможности, когда он ничего не может сделать со своей бедой, утратой, каким-то предательством. Сделать уже ничего нельзя, сбылось… Беда какая-то случилась, но жить надо. И что ему остается? Ему остается – пережить эту ситуацию. Пережить – значит, совершить такую душевную работу, которая переосмыслит какие-то ценности, свои установки, отношение к жизни. Вот эта работа переживания и является в «Понимающей психотерапии» главной, поэтому дело психотерапевта состоит тогда не в том, чтобы проанализировать и дать советы, рекомендации и т.д., а чтобы соучаствовать в этой работе переживания. И то, что делает психотерапевт, мы называем термином “сопереживание”. Это не только эмоциональный отклик, но и интеллектуальное соучастие, это и включение в анализ его ситуации. Сопереживание – это все то, что делает терапевт для помощи человеку в его переживании. Вот главный смысл, а метод, которым это делает человек, – это метод понимания. С семинаристами мы осваивали базовые приемы понимания другого человека. Оказывается, это не самая простая вещь; может быть, даже самая сложная – понимание. Вот чему был посвящен курс – такому алфавиту приемов понимания другого человека, находящегося в беде.

Проф. Ф.Е. Василюк ведет занятия в Сретенской семинарии

– И чего в итоге удалось достичь за такой короткий курс?

– Ну, я думаю, эту азбуку семинаристы усвоили. Может быть Вы помните – а я помню – ту радость, когда вдруг впервые на улице из букв, которые ты уже знаешь, складывается слово. Были просто буквы, а теперь – слово! «Хлеб», читаешь, «Молоко». Это большая радость. Мне кажется, семинаристы не только эти буквы освоили, но и научились «Хлеб» и «Молоко» читать. Они встали на первую ступеньку такой профессиональной психологической помощи.

На занятиях проф. Ф.Е. Василюка в Сретенской семинарии

– На сколько успешно семинаристы этого достигли, не имея психологического образования?

– Здесь были свои трудности, но семинаристы их блестяще преодолели. Конечно, целый ряд понятий требует какой-то подготовки, чтения книг. Но, тем не менее, отсутствие этих знаний в данном случае можно было компенсировать за счет двух, мне кажется, вещей. Во-первых, за счет логики. Все-таки курс читался семинаристам-выпускникам, это были ребята с очень хорошо поставленным мышлением. Это важно – уметь хорошо думать. У них организованный такой ум. А второе: семинаристы достаточно чуткие эмоционально. Вот, собственно, наличие ума и сердца и позволило преодолеть дефицит образования в области психологии. Поэтому, я доволен результатом.

На занятиях проф. Ф.Е. Василюка в Сретенской семинарии

– Федор Ефимович, чем в Вашем восприятии отличаются семинаристы от студентов-психологов светских университетов?

– Конечно, в университетах не начинается лекция с «Царю небесный…» Но это внешнее, казалось бы, отличие накладывает свой отпечаток и на внутреннее пространство общения. Студенты обычных университетов кажутся более открытыми; студенты семинарии в начале – такими более замкнутыми, как будто бы у них мундирчики застегнуты на все пуговицы. Студенты обычных университетов более эмоционально оживлены, а студенты семинарии… чувствуется, что в них много чувств, эмоций, жизни такой эмоциональной, но она, как будто бы так как в атомном реакторе кипит, такая сдерживаемая. Воды может быть много и у студентов светских заведений, и у студентов семинарии, но там вода расплескана повсюду, а тут она в колодец собрана и ощущение большей глубины.

– А что на Вас произвело наиболее, может быть, яркое впечатление?

– Для меня оказалось некоторой неожиданностью то, как в самом начале курса многие семинаристы, которым нужно было откликнуться на какую-то жалобу условного пациента, вдруг начинали говорить маленькую проповедь, наставления, объяснения, почему из-за греховности так с людьми случается. В этом был иногда такой избыток, на мой вкус, назидательности… Но это довольно быстро прошло. Меня поразило, как семинаристы быстро прошли за несколько занятий этот путь к разрешению себе более открытого, свободного, живого общения в такой ситуации, которая будет у них встречаться каждый день, когда нужно будет кого-то поддержать.

– Во время перерывов и после занятий, я знаю, семинаристы задавали Вам вопросы, подходили к Вам. Что они спрашивали?

– Вопросы были разные самые. Один из семинаристов – как раз это случай, когда такая дисциплина, не достигает каких-то нечеловеческих пределов, и они остаются просто людьми, просто мальчишками молодыми, и слава Богу! – так вот, один из семинаристов на лекции задал вопрос, а потом, пока мы обсуждали другие вопросы, заснул. И когда я подошел к ответу на его вопрос, я попросил семинаристов, сидевших рядом, чтобы они его разбудили. Они его разбудили. Он, бедный, очнулся, и я сказал: «Я теперь отвечаю на Ваш вопрос, на минутку подержите себя в бодрственном состоянии». Ответил и говорю: «Ну, а теперь можете дальше продолжать спать». Человек устал, видимо. Но тут он подошел с вопросом очень личным. У него есть какой-то дефект, своя особенность речевая, которую он хочет исправить как будущий священник, потому что он понимает, что ему надо проповедовать. И он попросил, чтобы я ему посоветовал коллегу, психолога, который бы помог ему с этими речевыми особенностями побороться, справиться. То есть это были такого рода очень личные иногда вопросы, направленные на помощь. Были и такие: от куда пошла психотерапия и зачем она нужна? не претендует ли она на то, чтобы заместить Церковь? и подобные. Такие острые, важные, живые вопросы. Так что спасибо большое за возможность провести этот курс.

– Вам спасибо.

С профессором-психотерапевтом Федором Ефимовичем Василюком беседовал

Дмитрий Дементьев

21 октября 2014 г.

«Зачем нужны чувства? Как сделать их своими союзниками, а не врагами»: лекция Карла Марина Хереса

«Зачем нужны чувства? Как сделать их своими союзниками, а не врагами»: лекция Карла Марина Хереса

22 июля 2017 года в лектории Музейно-выставочного центра «Рабочий и колхозница» (ВДНХ) проходила лекция «Зачем нужны чувства? Как сделать их своими союзниками, а не врагами».

Карл Марин Херес, психолог, гештальт-терапевт

Лекцию читал Карл Марин Херес – психолог, практикующий в психотерапии гештальт-подход, специалист по межкультурной коммуникации и межкультурному взаимодействию, ведущий учебно-терапевтических групп в Московском институте гештальта и психодрамы.

Разговор шел о важности осознания собственных эмоций и выработке способов управления ими.

Как сказал лектор, в настоящее время существует множество подходов в изучении теории личности и, к сожалению, взгляды психологов по некоторым вопросам часто очень далеки друг от друга. Но, несмотря на отсутствие единой теории об эмоциях, все психотерапевты сходятся в том, что роль эмоциональных переживаний очень важна для жизнедеятельности человека. Эмоции стимулируют и питают наши силы, наши стремления, помогают их реализации. Если человек работает над собой, заинтересован в правильной оценке своего эмоционального состояния, то он развивает в себе определенную способность чувствовать и понимать свои реакции, способность ощущать самого себя, слышать собственную правду, иметь свое личное восприятие мира. В общении и творчестве происходит интенсивный эмоциональный обмен, выход наших способностей, и поэтому эмоции являются тем творческим потенциалом, которым обладают все люди.

На лекции Карла Марина Хереса, психолога, гештальт-терапевта

Психотерапевт говорил также и о неприятии человеком своих определенных эмоций. Он отметил, что в этом случае человек отдаляется от самого себя, он сознательно убирает, «глушит» эту свою часть, тем самым продолжая жить как бы на «автомате». Но когда он неизбежно возвращается к себе, то не узнает себя, не понимает, чего хочет, куда идет, в чем нуждается, для чего живет в этом мире? Ответов на эти вопросы у него нет.

«Но здесь у человека срабатывает “сигнализация”, и что ему тогда делать? – ставит вопрос Карл Марин Херес. – Скорее разобраться со своими чувствами и эмоциями. Возможно, ему нужно рассказать как работает эмоциональная система. Возможно, его нужно научить управлять ею. Можно провести совместное исследование, в каком месте должна срабатывать его собственная «сигнализация», чтобы в нужный момент она подала сигнал и человек смог решить, как ему поступать, чтобы жить в согласии с собой. Поэтому важно, чтобы в это время рядом с человеком был психотерапевт, который помог бы ему разобраться с преследуемыми его конфликтами, с неоднозначными движениями внутри него».

С Карлом Марином Хересом

Карл Марин Херес (karlmarin.com) – психолог, семейный терапевт, практикующий гештальт-подход в индивидуальном, семейном и групповом консультировании. Ассоциированный тренер Московского Института Гештальта и Психодрамы (МИГиП). Разработчик авторских программ и курсов, направленных на исследование и развитие личности.

Андрей Гасилин: Экзистенциальная литература учит относиться к собственной жизни с необычайным вниманием

АНДРЕЙ ГАСИЛИН: «ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА УЧИТ ОТНОСИТЬСЯ К СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ С НЕОБЫЧАЙНЫМ ВНИМАНИЕМ»

23 июня 2017 года посетил лекцию Андрея Гасилина «Экзистенциальная литература». Лекция была организована Культурно-просветительским центром «Архэ» и проходила в здании Института физики, технологии и информационных систем.

Андрей Гасилин

Лектор Андрей Гасилин – аспирант Института философии РАН, научный сотрудник Философского факультета МГУ, ведущий редактор ИНИОН РАН, специалист по французской философии XX века и экзистенциализму Ж.-П. Сартра.

Лекция была посвящена философским концепциям и семиотическим стратегиям, лежащим в основе экзистенциальной литературы. На встрече рассматривались такие темы, как эффект перформативной техники, используемый Альбертом Камю в своей повести «Посторонний»; какого «героя нашего времени» утверждает образ ибсеновского Пера Гюнта и почему конформизм у Альберто Моравии выступает синонимом фашизма.

Как отметил Андрей Гасилин, для философов большой вопрос: можно ли использовать литературу в качестве философского дискурса? Можем ли мы привлекать литературу для того, чтобы рассматривать философские темы? В некоторых философских направлениях это не легитимный подход. Так, например, с точки зрения представителей аналитической и позитивистской философий, философия занимается уточнением, работает с логическим строем мысли, а литература занимается образами, миром выдуманных вещей, воображением. Поэтому, по их мнению, философии не следует говорить на языке литературы и не стоит их смешивать. В экзистенциальной философии сложился совершенно иной подход к литературе: она решила взять в оборот литературный инструментарий, литературный язык.

Кстати, это явилось причиной возникновения внутри самой литературы отдельного направления. «Тошнота» Жан-Поля Сартра, «Посторонний» Альбера Камю, «Гостья» Симоны де Бовуар, «Пер Гюнт» Генрика Ибсена, «Конформист» Альберто Моравиа, «Волхв» Джона Фаулза, – по мнению лектора, это наиболее известные образчики экзистенциальной прозы, воплотившие в себе основные темы философии существования: проблему неподлинного бытия и поиска смысла в изначально бессмысленном, абсурдном, бесчеловечном мире.

С Андреем Гасилиным

Благодаря литературе экзистенциальная философия смогла показать, что язык логики не является определяющим для философии и смогла говорить на языке абсурда, что для нее стало очень ценным, поскольку, с точки зрения экзистенциальных философов, мир, который нас окружает, чрезвычайно абсурден и уложить его в язык логики, европейского racio было бы примитивно и неправильно. Мир гораздо сложнее, в нем больше смысла. Литература же, благодаря своему образному инструментарию, позволяет показать, что в некоторых вопросах нельзя однозначно ответить: «да» или «нет»? Ответ может быть третьим, и зачастую эта логика неуловима. При этом литературное произведение выступает в качестве лаборатории философских концепций, где философ на героях произведения апробирует свои идеи и проверяет, как они работают в жизни.

«Главное для меня, что можно извлечь из экзистенциальной литературы, – заключил в конце встречи Андрей Гасилин, – это то, что она учит относиться к собственной жизни с необычайным вниманием, разоблачать маски и быть готовым видеть, что жизнь – это не то, что уже сложилось и даже не то, что сейчас складывается, а может быть переформатирована в любой момент».