Завершил трехлетнюю программу транзактного анализа в психотерапии

ЗАВЕРШИЛ ТРЕХЛЕТНЮЮ ПРОГРАММУ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА В ПСИХОТЕРАПИИ

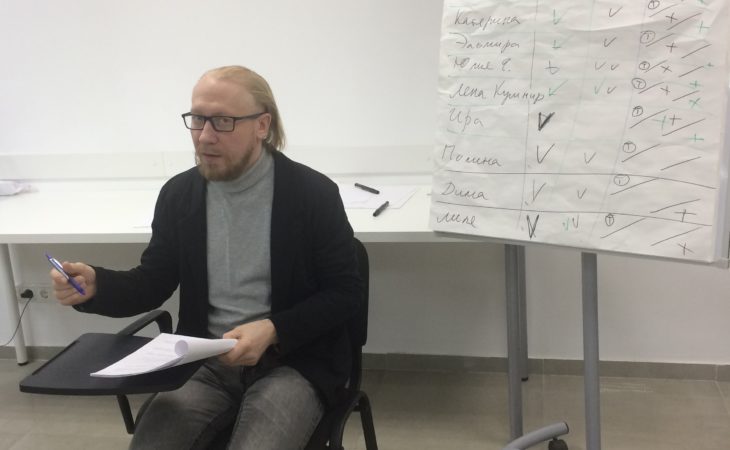

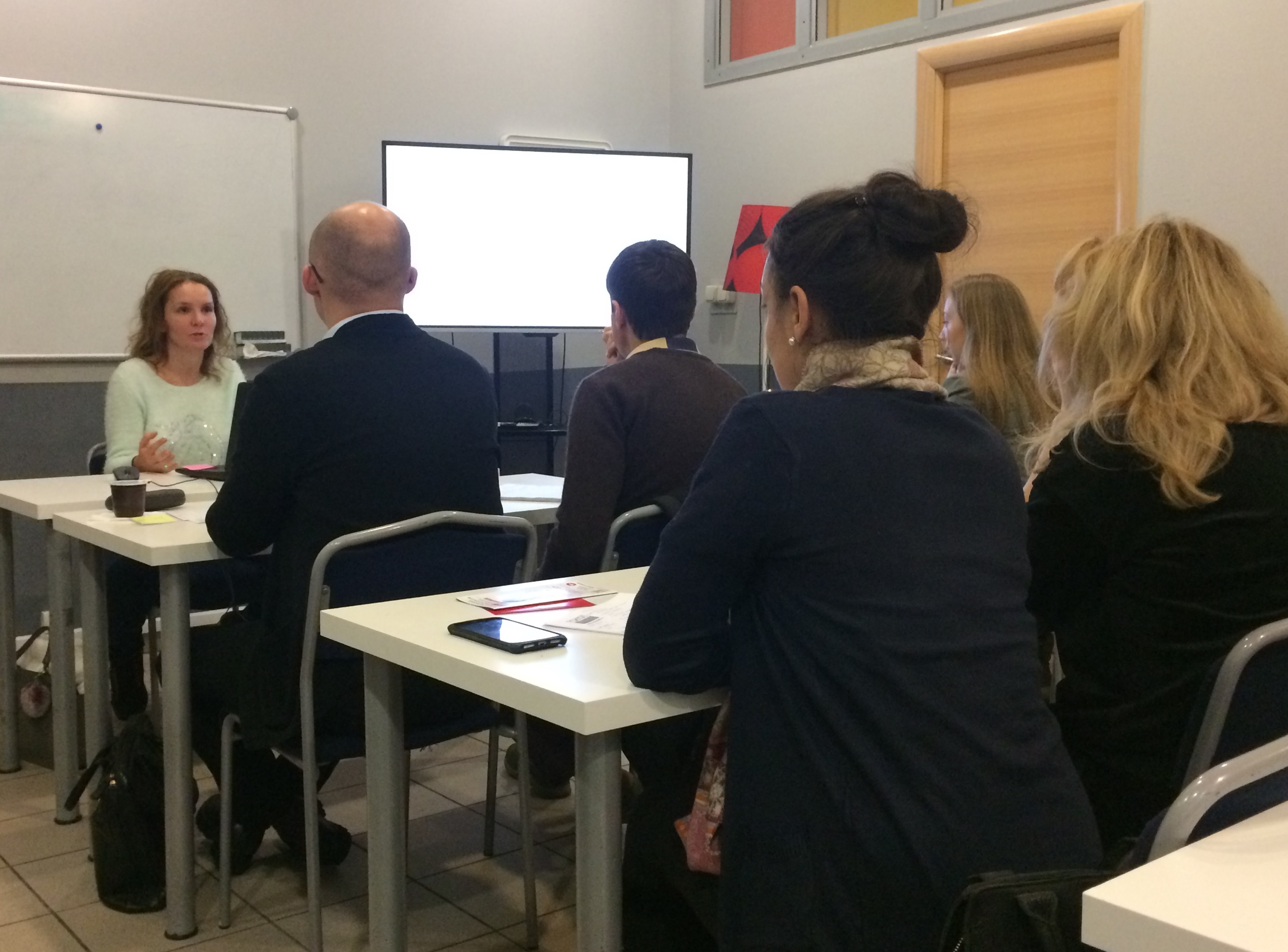

С 22 по 25 ноября 2019 года в Москве проходил итоговый экзамен трехгодичной программы обучения Международной школы Транзактного анализа.

Сердечно благодарю ведущую курса Наталью Спенсер за приобретённые теоретические знания и практические навыки консультирования и руководителя школы Екатерину Мариньейро Фаньа за организацию и обустройство семинаров. Благодарю дорогих коллег за создание теплой, искренней и поддерживающей атмосферы во время занятий и поздравляю с успешным окончанием обучения, желаю всем успехов в профессиональной деятельности!

Наталья Спенсер

Трехлетняя программа разработана в соответствии со стандартами Европейской ассоциации Транзактного анализа EATA. Объем программы «202 курса Транзактного анализа» составляет – 336 часов академического тренинга.

Финальный экзамен школы Транзактного анализа проходит в три этапа. Первая часть экзамена представляла собой дискуссию между учащимися по изученным ими трудам по транзактному анализу. Во второй части экзамена каждый из участников представил анализ и описание случая из собственной практики консультирования, в третьей – экзаменуемый проводил собственную психотерапевтическую консультацию с последующим ее обсуждением в группе.

После завершения экзамена состоялось торжественное вручение сертификатов об окончании трехгодичной программы обучения 202 курса Транзактного анализа автором и ведущей программы Натальи Спенсер – тренером и супервизором в психотерапии Европейской ассоциации транзактного анализа и Международной ассоциации интегративной психотерапии.

КОРОТКО О ТРАНЗАКТНОМ АНАЛИЗЕ

(по материалам сайта Международной школы Транзактного анализа)

Транзактный анализ (ТА) – это стройная система практических моделей, описывающая человека, его поведение, предопределенность его жизни и то, как она сформировалась. Транзактный анализ в дословном переводе означает «анализ взаимодействий» и имеет своей целью качественное изменение взаимодействия человека с самим собой и окружающим миром.

На итоговом экзамене

Это подход основал известный психиатр Эрик Берн, автор бестселлера «Игры, в которые играют люди». Он считал, что итогом эффективной терапии должно стать достижение личностью автономности от сценария. Данная предопределенность формирует 90% нашей жизни, ограничивает нас и лишает новых возможностей и путей. Действительно ИСЦЕЛЯЮЩИМИ могут быть только ОТНОШЕНИЯ, а не теории и методики, как бы глубоко мы их не изучали и не осознавали. Именно поэтому в школе транзактного анализа большой акцент делается на взаимоотношениях: в группе во время обучения, между консультантом и клиентом. Именно через развитие и укрепление отношений происходит изменение нас и наших клиентов.

Транзактный анализ отличается четкой структурой и дает понимание того, на что и как воздействует психолог в своей работе. Он направлен на комплексную работу с мыслями, чувствами, телом и поведением человека.

Транзактный анализ помогает человеку решать его простые проблемы, касающиеся как карьеры, семьи, взаимоотношений с окружающими, так и сложных глубинных личностных проблем, связанных с тяжелым сценарием жизни, когда нужно фактически родиться заново.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА

Контракт. В транзактном анализе между специалистом и клиентом заключается контракт: он задает рамки работы и оговаривает результат – какие именно изменения хочет получить клиент с помощью терапевта. Во время сессий клиент меняется, и контракт верифицируется, отражая цели клиента и показывая, насколько он к ним приблизился.

Работа с эго-состояниями. Человек в разных ситуациях может проявлять себя в одном из трёх эго-состояний: Родитель, Взрослый и Дитя. Каждое эго-состояние представляет собой особый паттерн мышления, чувств и поведения. Транзактный анализ учит работать со всеми тремя эго-состояниями, помогает разрешить застарелые внутренние конфликты, распутать и залечить старые травмы, помогает восстановить утраченные связи между отколотыми частями личности и восстановить целостность, находить более эффективные уровни контакта с собой и окружающими.

Сценарий жизни. Еще одна важная составляющая транзактного анализа – понимание как работать со сценарием жизни. Мы программируем нашу жизнь, исходя из целой и сложной системы посланий от наших родителей, и наших природных возможностей принимать свои независимые решения и противостоять этой системе. Транзактный анализ имеет несколько подходов к изменению этой системы. Это не просто работа с воздействием на человека его проекций и интроектов, а возможность «перезапустить» систему жизненной предопределенности. Свое «Я» транзактный анализ учит понимать комплексно, работая с чувствами, умом, телом и поведением.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА

Трехлетняя программа разработана в соответствии со стандартами Европейской ассоциации Транзактного анализа EATA. Объем программы «202 курса Транзактного анализа» обучения – 336 часов академического тренинга.

Данная программа «курса 202» – «Транзактный анализ: от консультирования до глубинной психотерапии» – особенная: в ней не просто уникальные техники и методики, здесь учат устанавливать глубокий контакт с клиентами с первых сессий, дается структура и понимание работы транзактного аналитика. Данный курс включает все современные достижения, основы и модели транзактного анализа.

Уровень программы и количество часов достаточны, чтобы подготовиДобавитьться и сдать экзамен на Сертифицированного транзактного аналитика в психотерапии (СТА-P).

Курс рассчитан на три года. Модули проходят каждые три месяца:

На итоговом экзамене

Первый год обучения.

Семинар 1: Контрактный метод в транзактном анализе. Философия транзактного анализа (ТА). Структура личности в ТА. Эго состояния. Структурная модель. Четыре метода диагностики по Э. Берну.

Семинар 2: Искусство коммуникации в ТА. Транзакции. Функциональная модель. Теория поглаживаний, эмоциональная грамотность.

Семинар 3: Личностные стили и адаптации. Процессуальная модель. Основы психологического консультирования. Первая встреча с клиентом. Формирование психотерапевтического альянса.

Семинар 4: Работа с утратами и горевание. Теория привязанности. Зачет первого года обучения. Подведение итогов, творческие задания, повторение, интеграция пройденного материала.

На итоговом экзамене

Второй год обучения.

Семинар 5: Эмоции человека. Эмоциональный рэкет. Теория социального взаимодействия: психологические игры, структурирование времени.

Семинар 6: Жизненные сценарии, диагностика сценария. Теория развития личности в ТА, различные модели.

Семинар 7: Этика в ТА, границы, культурный Родитель. Прошлое в настоящем: перенос – контрперенос в ТА.

Семинар 8: Планирование работы: лечебные планы в ТА, сценарная система, и другие модели. Зачет второго года обучения, практические задания. Подведение итогов, повторение, интеграция пройденного материала.

На итоговом экзамене

Третий год обучения.

Семинар 9: Личностные расстройства в диагностических руководствах по психическим расстройствам DSM IV-V; МКБ-10. Транзактный метод: работа в группе, имаго, динамика развития.

Семинар 10: Психотерапия личностных расстройств, расстройств характера и настроения. Школа переродительствования Шиффоф в ТА. Особенности реперентинга.

Семинар 11: Школа перерешения Гулдингов в ТА. Терапия нового решения. Духовный ТА.

Семинар 12: Интегративный ТА, школа отношений. Классический бернианский анализ. Финальный экзамен, подведение итогов всего курса обучения. Вручение сертификатов.

Посетил пятый семинар в Институте гуманистической и экзистенциальной психологии

ПОСЕТИЛ ПЯТЫЙ СЕМИНАР В ИНСТИТУТЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

С 23 июля по 6 августа 2019 года в Институте гуманистической и экзистенциальной психологии (Вильнюс – Бирштонас, Литва) принял участие в пятом семинаре обучения по программе «Экзистенциальная терапия».

В Институте гуманистической и экзистенциальной психологии

Темы семинара:

- Философские основы экзистенциальной терапии.

- Обзор теорий экзистенциальной терапии.

- Процесс экзистенциальной терапии.

- Дилеммы профессиональной этики.

- Анализ психотерапевтических случаев.

- Супервизия практической работы.

Коротко об экзистенциальной терапии

(по материалам сайта Института гуманистической и экзистенциальной психологии)

Цель экзистенциальной терапии – помочь человеку понять свою жизнь и свои способы ее проживать, постичь тайну парадоксов и дилемм, найти осмысленные пути создания будущего.

Для экзистенциальной терапии характерны два важнейших момента. Во-первых, понимание человека как бытия-в-мире или как непрерывного процесса жизни. Акцент делается на связанности человека с разными контекстами своей жизни (с миром). Психотерапия направлена не столько на изменение личности, но в большей мере на более глубокое и широкое понимание своей жизни.

Во-вторых, экзистенциальная терапия пытается понять жизнь человека через анализ его взаимодействия с универсальными экзистенциальными условиями («экзистенциальными данностями»), среди которых самыми важными являются «вброшенность» в мир; бытие-с-другими; конечность жизни; свобода, ее границы и ответственность за нее; тревога и напряжение; время как настоящее, включающее прошлое и будущее; смысл и бессмыслие.

Учебная программа «Экзистенциальная терапия» (HEPI)

Учебная программа «Экзистенциальная терапия» соответствует требованиям Европейского сертификата психотерапевта, апробирована Литовским психотерапевтическим обществом и кафедрой клинической и организационной психологии Вильнюсского университета. Программа подготовлена профессором Р. Кочюнасом.

Цель Базового курса – познакомить учащихся с теоретическими и практическими основами экзистенциальной терапии, развивать навыки консультирования и психотерапии. Kурс включает теоретические лекции, групповые и индивидуальные занятия практической психотерапевтической работы, анализ случаев консультационной/психотерапевтической работы.

После успешного завершения обучения выдается сертификат, свидетельствующий об ознакомлении с основами экзистенциальной психологии и психотерапии, о повышении психотерапевтической квалификации, а также дающий право продолжать обучение на Профессиональном уровне программы «Экзистенциальная терапия».

Базовый курс рассчитан на два года и составляет 586 аудиторных часов, Профессиональный – также два года и 680 аудиторных часов.

Программа базового курса:

- Теории экзистенциальной психологии и терапии (Ludwig Binswanger, Medard Boss, Viktor Frankl, Alfried Längle, Rollo May, James Bugental, Ronald Laing, Emmy van Deurzen, Ernesto Spinelli) (60 ч.);

- Основы психиатрии (32 ч.);

- Экзистенциальная терапия: философские основы, теория, процесс (42 ч.);

- Основы психотерапии (32 ч.);

- Экзистенциальная философия (28 ч.);

- Преодоление психологических кризисов (16 ч.);

- Феноменологическая психология: метод терапевтического исследования и позиция терапевта (16 ч.);

- Специфические случаи в консультировании и психотерапии (8 ч.);

- Экзистенциальный анализ сновидений (12 ч.);

- Введение в феноменологию (8 ч.);

- Психология и религия (8 ч.);

- Библиотерапия (8 ч.);

- Дилеммы профессиональной этики (8 ч.);

- Введение в теорию супервизий (4 ч.);

- Групповой психотерапевтический опыт (96 ч.);

- Cупервизия практического консультирования/психотерапии в группе (80 ч.);

- Личная индивидуальная терапия (40 ч.);

- Обсуждение заключительных теоретических работ (40 ч.);

- Обсуждение заключительных практических работ (40 ч.);

- Обсуждение индивидуальных супервизий (6 ч.);

- Обсуждение личной терапии (2 ч.).

Выступил с докладом “Различия между практиками пастырского душепопечения и психологического консультирования”

ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ

«РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПРАКТИКАМИ ПАСТЫРСКОГО ДУШЕПОПЕЧЕНИЯ

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

17 мая 2019 года в Сретенской духовной семинарии состоялась научно-богословская конференция, на которой выступил с докладом «Отличия в пастырском душепопечении и психологическом консультировании».

Выступление на конференции в Сретенской духовной семинарии

В докладе указывалось на значимость приобретения будущими пастырями навыков психологического консультирования в окормлении духовных чад. Особо внимание акцентировалось на различиях между пастырским душепопечением и психологическим консультированием.

Как показал опыт практических занятий, совместно проводимых доцентом протоиереем Вадимом Леоновым и преподавателем, психологом Д.В. Дементьевым в магистратуре Сретенской духовной семинарии (профиль «Пастырское богословие»), сопоставление и анализ выявленных отличий способствует более глубокому осмыслению пастырем практики ведения им душепопечительской беседы.

.

В числе докладчиков выступали доцент Сретенской духовной семинарии протоиерей Вадим Леонов, доценты ПСТГУ В.П. Лега и Г.Е. Захаров, доцент департамента философии МФТИ В.И. Коцюба, доценты МДА П.К. Доброцветов и Р.М. Конь, аспирант МДА иеромонах Трифон (Михайловский).

Текст доклада будет размещен на сайте после его публикации в журнале «Сретенский сборник: научные труды преподавателей СДС».

Психологическая мастерская “Любовь от А до Я. Начнем говорить о чувстве”: впечатления участника

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

«ЛЮБОВЬ ОТ А ДО Я. НАЧНЕМ ГОВОРИТЬ О ЧУВСТВЕ»: ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКА

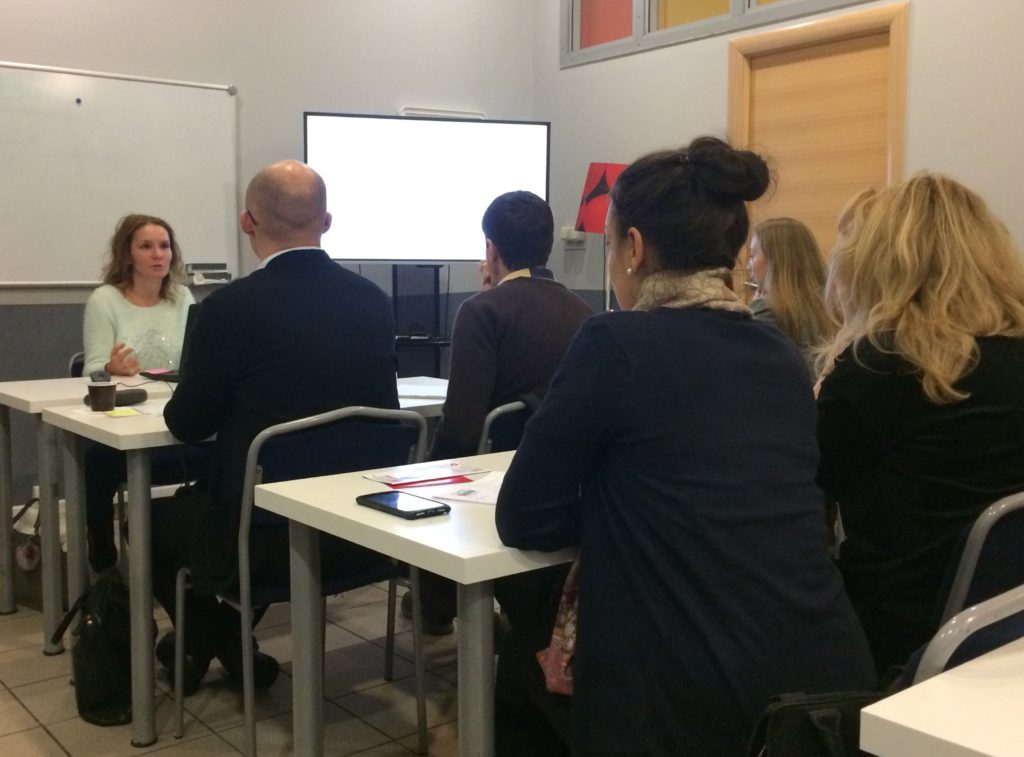

В «Центре христианской психологии» 13 января 2019 года психологами профессором Б.С. Братусем, Н.В. Ининой и Т.А. Климовой была проведена первая мастерская «Любовь от А до Я. Начнем говорить о чувстве».

На мастерской у психологов профессора Б.С. Братуся, Т.А. Климовой и Н.В. Ининой

Перед участниками мастерской задача состояла в том, чтобы совместно проработать отношения любви, поставить для себя новые вопросы и найти на них ответы, которые придут, возможно, даже не в ходе мастерской, а позже. В процессе работы разбирались такие темы, как: любовь детско-родительская, любовь супружеская, любовь к Богу, любовь к себе. Вопросы, выносимые на обсуждение, формулировали сами участники: «Что означает “любовь к себеˮ и как ее отделить от нарциссизма?», «Любовь и эгоизм: где грань?ˮ, «Любовь условная и безусловная: возможно ли по-настоящему любить человека ради чего-то или за что-то?». Участники мастерской через анализ собственных переживаний и узнаваемых ситуаций из реалий жизни пытались осознать иллюзии относительно любви, почувствовать свои возможности в общении с Другим и обнаружить недостатки, которые необходимо честно признавать и преодолевать.

Доктор психологических наук, профессор Б.С. Братусь

Тема любви влечет человека и, по мнению проф. Б.С. Братуся, в этом скрыта некая тайна. Профессор привел слова митрополита Антония Сурожского о том, что в каждом человеке есть пространство, которое может быть заполнено только Богом. Это пространство существует и постоянно заявляет о себе. Это пространство, модальность – по-разному его можно называть – может быть заполнено только любовью. Ничем другим его заполнить нельзя; можно подделать. Оно есть, и здесь сложность в том, как это пространство постичь? Оно – как цветок: когда его срываешь он прекращает свое существование. Или же как в фильме «Сталкер»: герои идут по зоне к дому, но напрямую к нему выйти невозможно, нужно пробираться к нему непонятными лабиринтами, хотя на самом деле то, что должно быть – вот оно, перед тобой.

Еще одна сложность, на которую обратил внимание проф. Б.С. Братусь, заключается в том, что Масс-медиа указывают нам однозначно: «Вот оно!» Это подобно тому, как если бы организаторы мастерской заявили: «Мы проведем мастерскую по теме любви, и всё всем будет понятно». Но это не так. Это знание, которое существует в некотором недоумении: и так – не так, и эдак – не так.

Как сказала Наталия Инина, данная тема невероятно глубока и чрезвычайно трудна, она соприкасается с пространством знакомого и родного: она интимна, о ней неловко говорить, и то, что она выносится на мастерскую, является колоссальным внутренним вызовом. Когда мы говорим о своей любви, мы становимся открытыми, незащищенными, уязвимыми – а мир требует от нас совсем другого состояния: удачливости и благополучия. Эта тема нами все время переживается, пытается найти выход и как-то проявиться, но при этом одновременно подавляется и скрывается. Нам хочется говорить о любви, мы хотим слышать вопросы и получать ответы или хотя бы отклики. Это свидетельствует о том, что тема любви в нас очень глубоко живет.

Когда мы произносим: «Люблю», то вкладываем в него собственное понимание любви. Слово «любовь» одно, одни и те же переживания, но в одном случае можно любить так, что мы дарим человеку себя, в другом – помогаем человеку раскрыться, открыть себя. Как понять эту разницу и обнаружить ее внутри себя? Как узнать: ради себя мы любим человека или ради него? Ведь в этот момент и вопрос-то такой не ставится, он даже кажется неуместным.

В моменты, когда мы охвачены этим чувством или даже когда мы совершаем подвиг ради любви, мы до конца не можем понять и осознать, что в нашем чувстве эгоистичного. Здесь уместно задать себе вопрос: «За что я человека люблю?» Задать его не для того, чтобы действительно найти «за что», а чтобы перепроверить себя: чего мне не хватает в этой жизни и действительно ли я люблю этого человека или через него я решаю собственные проблемы?

Психолог, психотерапевт Н.В. Инина

Наталия Инина, делясь своим психотерапевтическим опытом отметила, что часто случается, когда человек готов что-то менять в своей жизни и у него даже есть сознательная установка к изменению, скажем, выхода из симбиоза в своих отношениях с кем-то или отношений гиперопекающих, или защиты от контакта – совершенной неспособности быть в хоть мало-мальски какой-либо близости с человеком, то видно, насколько мощно у него срабатывают защитные механизмы, какие огромные баррикады строятся на пути к попытке это изменить!

То, что эти механизмы в нас защищают, имеет для человека определенную логику, ценность. В психологии существует понятие – «вторичная выгода невроза». Так, на примере фрагмента из фильма «Фантазии Фарятьева», на мастерской рассматривались ситуации, когда человеку нравится страдать и он в своей жизни сам воспроизводит эти ситуации страдания. Например, когда женщина выбирает только те отношения, в которых она мучается, страдает, играет роль «трагической жертвы», и в какую-то светлую систему отношений она никогда не включится, потому что она не понимает, как это сделать. Даже если она и будет понимать, ее уже не будет радовать эта «поверхностная счастливая женщина»: «Здесь нет той глубины боли. Где здесь трагизм? Где внутренний надлом? Скукота!»

Так, выполняя задания в малых группах, участники мастерской анализировали такие типы сложностей на пути любви, как гиперопека, неумение выражать свою любовь, уход от контакта, созависимость, и рассматривали, какую вторичную выгоду извлекает из них человек. Такой анализ дал участникам мастерской хорошую возможность войти в проблему вторичных выгод и честно их обнаружить у себя.

Если говорить о любви как о выборе (чаще всего неосознанном), то человек может выбрать любовь как невроз, как симбиоз или как отсутствие контакта и т.п., но может выбрать любовь – как преодоление своего эго. В процессе работы можно было прочувствовать, что различные виды дисфункциональной любви в своей глубине чем-то схожи, они имеют некую общую внутреннюю основу. Противостоять этому можно, соблюдая две главные христианские заповеди: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» (Мф. 22, 37) и «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 39).

Психолог, психотерапевт Т.В. Климова

Как отметила Татьяна Климова, нужно понимать, что взрослый и зрелый человек – небезупречен, и то, что было рассмотрено на семинаре как «проблемы любви», присутствует у каждого из нас. Когда мы устаем и у нас недостаточно сил, мы можем снова и снова попадать в такие же ситуации. Этого не надо бояться, это вполне естественно. Важно признать факт этого и понимать, чего нам в этот момент не хватает.

Здесь не идет речь о том, чтобы пытаться в себе что-то изжить, делать вид или стараться быть совершенным. Высокая нравственная цель и стремление к ней обязательно должны быть, но не стоит обольщаться. Речь идет о трезвенном принятии собственных несовершенств. В связи с этим ведущая, делясь своим опытом психотерапии, обратила внимание и на то, что порой возникающее у нас чувство – это не наше личное чувство, оно – результат нашего взаимодействия с Другим. И если оно возникает, то его важно вербализовать. Это часть взрослой, зрелой позиции: мы свое несовершенство принимаем и понимаем, что наша любовь, к сожалению, небезгранична, однако это является важным знаком и для Другого, когда ресурсы у нас закончились: иначе, без вербализации Другой этого может и не услышать.

В завершении мастерской участники в малых группах представляли подготовленные ими небольшие сценки из жизни на тему, какими способами можно миновать преграды на пути любви – как итог предыдущего задания. При этом миновать – не означало обойти их стороной, а наоборот, показать, как можно разрешить их зрело, принимая и переживая их.

Некоторые открытия в любви возможны только на личностном уровне, когда мы живем не по инерции, а в осмысленном состоянии поиска. Личность не формируется извне, она формируется изнутри, поэтому многое зависит от нас самих, на собственный страх и риск. Многие отметили, что в ходе работы у них поменялось внутреннее ощущение и пришло осознание важности встречи в первую очередь с собой и как результат – встречи с Другим.

В заключении мастерской проф. Б.С. Братусь сказал: «Мы, психологи – люди приземлённые, и нам важно понять – как? как любить? Можно знать все теоретические системы, но как пройти этот путь конкретному человеку? Какие найти ходы именно для него? У всех они разные и бывают очень сложные. В этом плане наше усилие разобраться – это усилие не только для нас, но и для того, чтобы этот мир был светел, чтобы по мере наших возможностей он был сияющим. Когда мы с вами погружаемся в изучение темы любви, мы изучаем не какой-то алгоритм, а возможность разных путей двигаться к любви, к этому сиянию».

Ведущие мастерской:

Братусь Борис Сергеевич – основатель и руководитель Московской школы христианской психологии. Доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии образования, декан факультета психологии МПИ св. Иоанна Богослова, учредитель и научный руководитель Научно-практического института психологии личности при Московской школе христианской психологии.

Инина Наталия Владимировна – христианский психолог и психотерапевт. Руководитель направления прикладной психологии Научно-практического института психологии личности при Московской школе христианской психологии, сотрудник факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, старший преподаватель факультета психологии МПИ св. Иоанна Богослова.

Климова Татьяна Анатольевна – христианский психолог, ведущая мастер-классов и тренингов, старший преподаватель факультета психологии МПИ св. Иоанна Богослова.

«Этикет деловой переписки». Мастер-класс Светланы Гончар

«ЭТИКЕТ ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКИ».

МАСТЕР-КЛАСС СВЕТЛАНЫ ГОНЧАР

23 января 2019 года в учебном центре «Сити Класс» прошел семинар Светланы Гончар «Этикет деловой переписки», направленный на формирование умения информативно, ясно и убедительно, логично и аргументировано составлять деловые письма.

На мастер-классе Светланы Гончар

Светлана Гончар

Данный мастер-класс – хорошая возможность проверить свою компетентность в ведении деловой переписки и уточнить некоторые моменты в целях достижения большей ее эффективности.

В рамках семинара речь шла о том, как сократить время на подготовку и написание писем, как вести деловую переписку в соответствии с нормами и правилами современного делового общения, как написать письмо предельно ясно и максимально убедительно, как корректно участвовать в «трудных переписках» (агрессия, претензии, отказы, извинения), а также о том, как формировать собственный позитивный образ и имидж компании в глазах коллег/клиентов.

Светлана Гончар – профессиональный коуч, бизнес-тренер, ИТ-консультант.

ПЛАН КУРСА:

Введение:

- Место деловой переписки в современном деловом мире. Насколько важно соблюдать правила этикета делового письма для создания позитивного имиджа компании и успешного бизнеса.

Со Светланой Гончар

Определить цель и следовать ей:

- Виды писем, в зависимости от цели;

- Зачем и как следовать цели письма;

Как сформировать собственный позитивный имидж:

- Грамотное заполнение Темы письма;

- Приветствие и обращение;

- Признательности и благодарности;

- Позитивное завершение письма;

- Подпись и контакты.

Как сформировать лояльность адресата:

- Давать внимание потребностям и вопросам адресата;

- Говорить на языке адресата;

- Следовать логике адресата.

Как писать предельно ясно и максимально убедительно:

- Структура письма;

- Три точки внимания делового письма;

- Объем письма, комфортный для восприятия;

- Комфортная подача информации по принципу Минто;

- Графические средства систематизации письма (абзацы, списки, шрифт, цвет);

- Секреты убедительности;

- Красивый финал;

- Время на ответ.

Приемы работы с «тяжелыми письмами»:

- Ответ на агрессивное письмо. Каких ошибок стоит избегать. Алгоритм составления ответа;

- Письмо-отказ. Как избежать трудностей при составлении письма-отказа. Алгоритм составления;

- Ответ на обоснованную претензию. Какие трудности возникают при ответе. Алгоритм составления.

Особенности международной деловой переписки:

- Использование эмоционально-оценочной лексики;

- Подход Я и МЫ;

- Степень проявления учтивости и уважения;

- Пунктуация.

Мастер-класс проходил в интерактивной форме, участники активно задавали вопросы по теме деловой переписки.

Спасибо Светлане Гончар за полученные актуальные знания.

Прошел обучение по программе “Основы христианской психологии”

ПРОШЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»

С 11 ноября 2017 года по 14 февраля 2018 года в Московском Православном Институте святого Иоанна Богослова прошел обучение по программе повышения квалификации «Основы христианской психологии».

Профессор Б.С. Братусь и преподаватели Московского Православного Института святого Иоанна Богослова А.В. Шувалов, А.Н. Харьковский со слушателями курсов

Цель программы – формирование у слушателей представления об основах христианской психологии, ее теории и практики.

На курсах подробно излагались мировоззренческие основы христианской психологии и антропологии, духовные и психологические основы семьи и брака, проблемы зависимости и созависимости, конфликты отцов и детей в современном мире.

Профессор Б.С. Братусь

Занятия проходили в форме лекций и бесед, во время которых слушатели могли задать и обсудить как с преподавателями, так и между собой интересующие их вопросы, поделиться своим видением поднимаемых проблем и личным опытом. По-христиански теплые взаимоотношения, возникшие на курсах, полные открытости и внимания друг к другу, создали особую доверительную атмосферу и возможность обсуждения собственных трудностей.

В конце программы слушатели защищали рефераты по предложенным им на выбор темам. Также предоставлялась возможность написать работу и на собственную интересующую их тему. Защиту работ принимала комиссия из трех человек, в состав которой входили: научный руководитель факультета психологии МПИ св. Иоанна Богослова проф. Б.С. Братусь и преподаватели института А.В. Шувалов, А.Н. Харьковский. Выпускники курсов в течение десяти минут рассказывали о своем исследовании, после чего члены аттестационной комиссии задавали вопросы и предлагали всем слушателям участвовать в его обсуждении.

Тема моего реферата: «Богословие и психология – проблема взаимоотношения в науке и практике».

Хочется отметить, что доброжелательная атмосфера всей программы обучения, возникшая между обучающимися и преподавателями, временами разбавленная тонким юмором председателя комиссии Б.С. Братусем, так же создала для защищающихся благоприятную и поддерживающую обстановку, что в конечном итоге способствовало успешной защите всех представленных рефератов.

Спасибо Марии Кондратьевой и Евгении Туманян – кураторам курсов дополнительного образования Московского Православного Института святого Иоанна Богослова за организацию занятий и рассылку необходимых материалов.

Благодарю коллег за создание теплой, искренней и продуктивной атмосферы во время занятий и поздравляю с успешным окончанием курсов, желаю всем успехов в профессиональной деятельности!

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»

(по материалам сайта МПИ св. Иоанна Богослова)

Занятия проводятся два раза в неделю, в течение трех месяцев. Объем курса – 118 академ. часов.

Данная программа особо актуальна для поступающих в вузы по направлениям «Психология», для работников сфер социального служения в храмах РПЦ, а также психологов-консультантов, занимающихся практической деятельностью и желающих повысить уровень компетентности в области христианской психологии.

Лекции читают ведущие христианские психологи и психотерапевты: проф. Б.С. Братусь, прот. Петр Коломейцев, проф. В.И. Слободчиков, проф. Т.П. Гаврилова, проф. А.Ф. Копьев, проф. А.В. Суворов, доц. И.Н. Мошкова, доц. Н.Г. Храмова, Н.В. Инина, Е.Н. Проценко, А.В. Лызлов, В.О. Бордуков, А.В. Шувалов, А.Н. Харьковский, В.Г. Щур, М.И. Козлова, И.Г. Кокурина, И.В. Иванишко, Т.А. Климова, Фредерика де Грааф.

Вводная лекция

- Введение в теоретическую и практическую христианскую психологию

Модуль 1. Психология в современном мире

- Психология в кругу наук и времен

- Богословие и психология – проблема взаимоотношения в науке и практике

- Проблема этического в психологии

- Переживание и молитва

- История психологии

- Философия психологии

Модуль 2. Личность – норма и аномалии

- Проблема психологии возраста

- Психология взросления человека

- Основы психологии индивидуальности

- Фундаментальные эмоции

- Аксеология высших смыслов

- Бытие человека в мире. Пространственное и временное измерения в психологической практике

- Психосоматика в обыденной жизни

- Психология зависимости: от алкоголя до компьютера

- Философско-психологические предпосылки диалогического общения. Диалогический подход

- Практическое применение диалогических форм общения в психотерапии и психологическом консультировании

Модуль 3. Духовные и психологические основы семьи и брака

- Культурно-психологические предпосылки супружеской жизни

- Духовные и психологические проблемы брака

- Конфликты отцов и детей в современном мире. Духовные и культурно-психологические аспекты

- Психолого-педагогические основы воспитания детей в семье

- Психология человечности

- Духовно-психологические аспекты здоровья человека

- Ребенок перед лицом тяжелой болезни

- Моральное развитие ребенка

- Вариации на тему гендерной психологии

Модуль 4. Социальная психология

- Социальная психология и ее место в системе научного знания

- Проблемы приходского консультирования – от научно-богословских проблем к практическим вопросам

- Основные типы социальной жизни в свете христианского учения

- Психологические особенности современных школьных реформ

- Человек перед лицом вечности. Психология умирания

Модуль 5. Психология религии

- Перспективы христианской психологии

- Психология религии

- Деструктивные психотехники и психокульты

- Тупики психологии. Критика трансперсональных практик

- Сектанты: методики воздействия на сознание адептов

Экзистенциальная психотерапия как выбор способа бытия с человеком. Семинар Р. Кочюнаса “Терапевт в терапевтических отношениях: экзистенциальный взгляд”

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК ВЫБОР СПОСОБА БЫТИЯ С ЧЕЛОВЕКОМ

СЕМИНАР Р. КОЧЮНАСА «ТЕРАПЕВТ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ: ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД»

С 1 по 4 февраля 2018 года в Московском институте психоанализа состоялся семинар профессора Римантаса Кочюнаса «Терапевт в терапевтических отношениях: экзистенциальный взгляд».

Профессор Римантас Кочюнас с участниками семинара

Ведущий семинара – профессор Римантас Кочюнас, доктор психологии, психотерапевт, профессор Вильнюсского университета, директор и один из основателей Института гуманистической и экзистенциальной психологии

(Вильнюс – Бирштонас, Литва), генеральный секретарь Восточно-Европейской Ассоциации экзистенциальной терапии (ВЕАЭТ).

Семинар был посвящен ключевому вопросу экзистенциальной терапии – психотерапевтическим отношениям и занимаемой в них позиции терапевта.

В ходе семинара перед его участниками был поставлен ряд вопросов: что мы делаем в психотерапии, будучи в позиции терапевта? Каким образом мы, как терапевты, находимся в процессе психотерапии? Что мы имеем в виду, когда говорим, что занимаемся психотерапией?

Как отметил ведущий, многим психотерапевтам кажется, что чувствовать себя настоящим специалистом и быть профессионалом – это надо точно знать, как поступать в различных случаях, при различных расстройствах, проблемах. Нередко приходится слышать: «Я много чего знаю, но я не знаю, что делать в конкретных случаях».

Для обретения чувства достаточной уверенности в работе, своей компетентности психотерапевты начинают охотиться за разными инструментами, разными способами работы, чтобы обеспечить себе это чувство уверенности бытия терапевтом. То есть мировоззренческое основание им не кажется достаточным, и хочется чего-то более осязаемого в виде каких-то инструментов.

Когда в психотерапии речь заходит об инструментах, о видах и способах делания, то, по сути, речь идет об определенной модели терапии, чрезвычайно распространенной – о медицинской модели психотерапии, то есть тесно связанной с медикаментозным лечением. И когда мы эту модель с медицины переносим на психотерапию, то помощь нередко превращается, по аналогии, в назначение «таблеток», особых «психотерапевтических таблеток» в виде каких-то приемов или каких-то техник.

«Может быть это не плохо, и в некоторых случаях, мне кажется, “психотерапевтическая таблеткаˮ хорошо работает. И техники хорошо работают. Я не против техник, – сказал ведущий, – но с точки зрения экзистенциальной терапии такой инструментальный подход делает терапевта ответственным за результат психотерапии, тем самым искажая соотношение ответственностей с обеих сторон».

В таком подходе клиент ожидает, что терапевт берет на себя ответственность за то, чтобы ему стало лучше, а терапевт принимает эту ответственность. При этом терапевт заботится о том, чтобы человеку стало лучше, а сам пришедший за помощью особо об этом не беспокоится. То есть клиент адресует ответственность психотерапевту, от которого он ожидает компетентности, экспертности, знания и тому подобное.

Профессор Римантас Кочюнас

Такое отношение экзистенциальный подход в принципе не принимает. В теории экзистенциализма считается, что каждый человек является хозяином своей жизни, даже если он находится в состоянии, когда ему кажется, что в настоящее время он таковым быть не может. Однако в реальности таковым он не перестает быть никогда, так как это его жизнь. Исходя из этого, экзистенциальная терапия постулирует распределение ответственности в ходе общения между клиентом и терапевтом.

Кроме того, терапевт не может решить проблему клиента, хотя бы уже по тому, что никогда не будет знать о нем, о его жизни столько, сколько об этом знает сам клиент (при этом клиент в процессе терапии сам выбирает, что рассказать терапевту). Поэтому мы ограничены в познании человека и следует вообще закрыть глаза перед ответственностью объяснять человеку, что ему надо делать, а чего не надо. Совершенно безответственно со стороны терапевта давать готовые советы, хотя клиенту может и понравиться, и стать легче от того, что кто-то другой взял на себя ответственность за его жизнь, и если у клиента что-то не получится или получится совсем не то, ему будет кому предъявить претензии.

Такая модель возможна, когда речь идет о психологическом консультировании, о конкретных вопросах, с которыми приходит клиент, и мы можем совместными усилиями найти на них конкретные ответы, на которые много времени не требуется.

Но когда мы говорим о более серьезных изменениях жизни, проблемах, за которыми стоит долгая история, требующая углубления в нее, картина резко меняется. Здесь наша экспертность и наше знание становятся более чем скромными. Поэтому экзистенциальная терапия отрицает такую модель взаимоотношений с клиентом, – модель делания, и выбирает более сложный путь: сложный не в самом процессе психотерапии, а сложный по отношению к нашим привычным установкам: давать советы и быть деятельными.

Модель, в которой клиент приходит к терапевту снять проблемность какого-то вопроса, а терапевт пытается этим заняться, по словам Р. Кочюнаса, в принципе неверна, потому что в этом случае терапия ориентирована на проблемы клиента и их разрешение. Вопрос уже ставится о том, как работать с этой проблемой, а не с человеком. Здесь нет человека, но остается только его проблема. Однако любая проблема живет в человеке, и в каждом человеке она живет по-своему.

«Экзистенциальную терапию мало интересуют вопросы: “Как работать с проблемой? Как работать с клиентом с позиции решения его проблем?ˮ. Она ставит вопрос: “Как быть терапевтом для этого клиента, который пришел ко мне?ˮ. То есть речь идет не о работе, не о делании, а о выборе способа БЫТИЯ с этим человеком. Экзистенциальный подход всегда имеет императивом выбор такого выстраивания отношений с человеком, которые привели бы к улучшению его состояния. И это отношения доверия, когда клиент имеет основания верить тому, что происходит в пространстве между ним и терапевтом, и в этом наша компетентность не особенно нужна. Если клиент сам находит в терапии ответы на свои жизненные вопросы, то здесь нам не надо быть такими уж всезнающими, с перегруженными карманами различных инструментов». Цель терапии – чтобы терапевтические отношения стали целебными и имели терапевтический потенциал в решении жизненных проблем. В противном случае клиент не получит собственного опыта, который можно использовать и распространять на другие жизненные ситуации, но только как подарок, результат опыта психотерапевта.

На семинаре профессора Римантаса Кочюнаса

Получается, что главным психотерапевтическим фактором являются не техники и способы работы с проблемами, а отношения между терапевтом и клиентом, способ бытия в этих отношениях. По словам ведущего, казалось бы, клиенты ценят эти инструменты, но это только с первого взгляда и только в начале работы. В последствии они забывают про инструменты, если мы умеем строить отношения, и для них становится важным возможность говорить или молчать в присутствии терапевта: присутствие другого, каким бы он ни был – это является определяющим в психотерапии. Поэтому важным становится не то, о чем говорить, а важно качество присутствия.

«Таким образом, в экзистенциальной психотерапии усилия терапевта направлены (и это звучит ужасно) не на разрешение проблемы, а на создание атмосферы, в которой клиент мог быть открытым; довериться на столько сильно, чтобы рассказать терапевту о вещах, о которых он никогда и никому до этого не говорил, даже самым близким людям; чтобы соприкосновение с собственным опытом в присутствии терапевта создало объединяющий опыт – опыт позитивных изменений».

По словам Р. Кочюнаса, терапевт в экзистенциальной терапии – это, по сути, ассистент клиента, его помощник, а не тот, по инициативе которого пациенту приходит помощь, не тот, который, когда что-то случилось, всегда может помочь. Здесь важно не применение техник, а «стояние рядом с другим» (Э. Спинелли); не намерение лечить, учить, воспитывать, менять или разрешать какие-то проблемы, а создавать такие отношения, которые бы приносили изменения, ради которых клиент к нам и пришел.

Вместе с этим терапевт в отношениях с клиентом выступает активным участником этого совместного процесса. Он может и сомневаться, и не соглашаться, и даже спорить с клиентом. В этом нет намерения навязать ему свое намерение, свое видение, в этом – приглашение к разговору, к прояснению обстоятельств. И этот диалог также может создавать и напряжение, и раздражение. Здесь очень важно, чтобы оба участвовали в диалоге и влияли на его направление, чтобы не клиент вел терапевта, но чтобы оба участника всякий раз определяли, в какую сторону им идти. Здесь нет клиента, который решает, и терапевта, который решает. Есть постоянное обсуждение маршрута и процесса, как и куда им двигаться. Поэтому в терапии возможны и конфронтация, и сомнения, и несогласие, то есть такая ассистирующая роль терапевта делает его вполне активным и не имеет ничего общего с пассивностью.

Кроме лекционной части, семинар включал в себя работу малыми группами, в ходе которых выполнялись практические упражнения. Р. Качюнас также провел несколько психотерапевтических сессий, на их примере была продемонстрирована работа экзистенциальной терапии; профессор давал ответы на вопросы участников семинара.

Спасибо автору семинара – профессору Римантасу Кочюнасу, организатору – психотерапевту Тамаре Сикорской и всем участникам за совместную работу!

Исцеление души: пастырское служение человеку. Диалог богословия и психологии

ИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИ: ПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКУ. ДИАЛОГ БОГОСЛОВИЯ И ПСИХОЛОГИИ

27 января 2018 года в Сретенской духовной семинарии состоялась встреча студентов с профессором, психологом, психиатром протоиереем Афанасием Мелиссарисом.

На встрече с профессором, психологом, психиатром протоиереем Афанасием Мелиссарисом

Как мы можем говорить о Боге, Который открывается нам как Любовь в мире, характерными чертами которого являются нищета и угнетение? Как мы можем проповедовать Бога перед людьми, которые несправедливо умирают прежде времени? Как мы можем принять тот факт, что Бог подает нам дар любви и справедливости, в то время как мы видим человеческие страдания? Что мы можем сказать тем, кого презирают, не считают за личность, чтобы они поняли, что и они— дети Божии. Что можно сказать матери, ребенок которой умирает от наркотиков? Как мы можем помочь семье, член которой совершил самоубийство? Что мы посоветуем супруге, муж которой — алкоголик? Все эти, а также многие другие вопросы требуют ответов, ответственных и вдумчивых, честных и реальных.

Протоиерей Афанасий Мелиссарис

Мы живем в эпоху, когда непроницаемые границы наук рухнули. Так, богословие и психология не являются противоположными науками, как ошибочно считают многие. Обе эти науки — психология и богословие — не находятся в противопоставлении между собой. Религия, с самых своих истоков воспринимающая человека как психосоматическое целое, становится частью преобладающей тенденции психиатрической практики. По словам профессора психологии поведения доктора Слоуна (Колумбийский Университет), почти 30 медицинских факультетов Америки включили в программу предметы по религии и духовности, акцентируя внимание на духовном консультировании. Легко доказать, каким образом одна наука дополняет другую. Психология — это не какая-то ложь. Напротив, это наука, которая изучает поведение человека (объективный опыт, который можно отследить), а также душевные процессы (субъективный опыт, который скрыт). Психология — это наука о падшем человеке, который находится во грехе. Богословие же — это «искусство искусств и наука наук», по выражению святых отцов. Это наука, которая помогает людям воскреснуть, подняться из глубины греха. Цель пастырской психологии заключается, прежде всего, в изучении и понимании психологии человека как грешника, который кается и движется к Царству Божию.

Сочетание богословия и психологии ведет к православной пастырской психологии. Говоря простым языком, пастырская психология — это психология, поставленная на служение душепопечительству. Это использование плодов науки психологии для нужд и требований пастырства Церкви. Термин «пастырская психология» показывает исключительно исследовательское направление этой науки.

На встрече с профессором, психологом, психиатром протоиереем Афанасием Мелиссарисом

В идеале, пастырь призван быть харизматичным человеком, который провидчески должен видеть бездонную глубину человеческой личности. Психология — это косвенный дар Бога усердному и добросовестному пастырю. Но когда пастырь не так одарен, как, например, старец Паисий Святогорец, тогда знания по психологии помогут ему использовать человеческие возможности, чтобы понять и глубже погрузиться в личность каждого верующего. Правдой является то, что многие болезни стали духовными способами жизни. Психологическое отрицание или скрытая агрессия могут «одеваться» под добродетель, в результате чего пастырь может принять ошибочное решение и реализовать свое пастырское попечение в ложном направлении и без нужного результата. Всегда за тем, что видится, и под тем, что скрывается, находится реальный корень проблемы человека. Если пастырь не может различить разные варианты возможных психологических процессов в человеке или если не знает, когда человеку хорошо, а когда нет, то какого успеха на пастырском поприще он может добиться? Пастырь с помощью психологического инструментария, наукой и искусством может задействовать весь потенциал пастырского делания, чтобы дойти до самых глубин проблемы, найти выход из тупика и правильно решить любой душевный конфликт или комплекс.

Разнообразие и специфичность — главные черты пастырского служения. Пастырь должен быть носителем живого церковного опыта и иметь связь с Богом, чтобы делать дело Божие ради спасения людей. Однако он должен хорошо знать людей со всеми их типами и характерами, чтобы достигнуть успеха в своем деле.

На встрече с профессором, психологом, психиатром протоиереем Афанасием Мелиссарисом

Если мы хотим быть искренними, то нужно сказать, что богословское образование в основных чертах находится там же, где и раньше. Руководство для пастырей — как предмет — остается на периферии. Психология в богословских школах вообще находится в положении низкой служанки. Совсем редко, где ее изучают серьезно. Традиция в мире западного богословия уступила место модернизму, но выбор тем в богословской программе все равно имеет традиционный акцент — изучение еврейского, древнегреческого, догматического богословия, истории Церкви и другое — остается существенным для изучающих богословие. А психологию им знать не нужно.

Но диплом по богословию не имеет определенной специализации внутри богословского цикла дисциплин, он предназначен для среднего студента духовных школ, который получает образование для того, чтобы стать священником. Однако знание всего богословия во всех тончайших деталях еще не делает человека священником, более способным к попечению о душевнобольных или к пониманию вообще человеческой природы. Он мог бы иметь успех в этом при наличии знаний психологии. Конечно, нельзя утверждать, что теоретическое знание психологии само по себе достаточно, чтобы сделать человека лучшим священником. Но в действительности многие священники смогли сделать свое пастырское служение более продуктивным, применив в этом деле некоторые знания психологии. Знание психологии, кроме того, дает человеку возможность понять самого себя, реально оценить свои силы и разобраться с этическими вопросами, дает также инструментарий для более глубокого понимания других. Речь идет не о психологизации богословия, а о теологизации психологии.

С профессором, психологом, психиатром протоиереем Афанасием Мелиссарисом

Беседу с профессором, психологом, психиатром протоиереем Афанасием Мелиссарисом записал Дмитрий Дементьев

Перевод с греческого – Константин Норкин

Фото – Михаил Каплунов

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ ПРОТОИЕРЕЯ АФАНАСИЯ МЕЛИССАРИСА

АВТОРСКИЕ ТРУДЫ – ПУБЛИКАЦИИ

1) Диалектические грани институции и харизмы в Православной Восточной Церкви. Богословский и пастырско-психологический взгляд // Θεολογία 88. Т.1 (2017): 219–277;

2) Empathy as a Prime Psychotherapeutic Concept: Reflections on a Principal Ingredient in Counseling. Богословие 86. Т. 1 (2015): 277–298;

3) Потерянное поколение: Практические исследования у студентов — студенток. Пастырско-психологический подход. Образование по окружающей среды и устойчивому развитию в начале 21 века. Изд-во. Διάδραση, 2013. С. 441–460;

4) Изнурительная тень заболевания Альцгеймера: Вклад в пастырско-психологическую поддержку пациентов и медперсонала // Том Икострофион. Почетный том Высокопреосвященнейшего Митрополита Сироса-Тиноса г. Дорофея II в честь десятилетнего юбилея пребывания на кафедре. Священный Остров Тинос, 2013, С. 497–511;

5) Отчаяние: Болезнь к смерти. Научный пересмотр магистерской программы «Образование в православном богословии». Т. III, Патра: Греческий открытый университет, Факультет гуманитарных наук, 2012. С. 275–299;

6) Жизненная политика — различие между частным и общественным пространством жизни. Пастырско-психологический взгляд», в томе «Сосуд к чести». Афины, 2011. С. 591–604;

7) Психосоматический распад алкоголика. Духовные аспекты хронического кризиса. Научный пересмотр магистерской программы «Образование в православное богословии». Т. II. Патра: Греческий открытый университет, Факультет гуманитарных наук. С. 353–376;

8) The Tragedy of Suicide and its Pastoral Prevention. Научный юбилей Богословского факультета Афинского университета, (2010): 317–338;

9) Евхаристическая антропология Николая Мефонского. Пастырско-психологический подход. Научный юбилей богословского факультета Афинского университета, (2009): 355–378;

10) Вечный эксперимент с редукционизмом в психологии. Celestia 3 (2009): 57–68;

11) Преображение влюбленности любовью. Celestia 2 (2009): 44–52;

12) Психоанализ: Сомнения и перспективы по американскому психологу Джеймсу Хиллману. Пастырско-психологический подход // Том «По стопам апостола Варнавы». Никосия, 2008, С. 413–426;

13) The Autistic Child: Also a Relational Person. A Challenge for Pastoral Psychology. Научный юбилей Богословского факультета Афинского университета (2008): 403–419;

14) Being as Communion: Fundamental Principles of Theological Anthropology with Pastoral Undertones. Научный юбилей Богословского факультета Афинского университета (2007): 463–480;

15) Папка по урокам исповеди (для пользования студентами). Афины: Изд. Афинского университета, 2006. С. 186;

16) Понятие личности в Объединенной Европе. The Patristic and Byzantine Review 23 (2005): 149–157;

17) Чудесные исцеления заболеваний // Όασις 3 (2005): 10–14;

18) Божественное происхождение медицинской науки и почтение к личности врача согласно Ветхого Завета // Όασις 3 (2005): 4–7;

19) Ценность здоровья и его охрана по свт. Нектарию Пендапольскому // Όασις. Янв.— апр. Т. 2 (2004): 4–14;

20) The Psychological Dynamics of Repentance. Pastoral and Psychological Approach to St. Джон Chrysostom’s Homilies on Repentance. Athens: Domi Publications, 2004;

21) Dreams and Self Knowledge // Θεολογία . Т. 2 (2003): 315–330;

22) Православие и отрицание человеческой личности // Том «Православие по отношению к вопросам нашего времени». Патра: Изд. «Греческий Открытый Университет», 2002. С. 59–112;

23) The Promotion of Otherness in the Work of Джеймс Хиллман // A Review of his Theological Iconoclasm» свт. Григорий Палама 794 (2002): 505–531;

24) Диалог богословия и биомедицины. Молекулярная диагностика у людей, которые находятся в высоком риске развития рака. На I Всеевропейской конференции биоэтики в Греции. Темы и размышления по вопросам современности // Ορθόδοξη Παρουσία 75 (2003): 16–23;

25) Любовь: Преодоление смерти. Афины: Изд. Афинского университета, 2002. С. 224;

26) Онтология любви и преодоления смерти // Том «Живу уже не я, живет во мне Христос». Посвящается архиепископу Димитрю. Афины: Verlag Αντ. Σάκκουλα & Eunomia, 2002). 513–540;

27) Personhood Re-examined: Current Perspectives from Orthodox Anthropology and Archetypal Psychology. Katerini: Epektasis Publications, 2002). 271;

28) Покаяние, как динамическая величина жизни, по мысли святителя Иоанна Златоуста // Ορθόδοξη Παρουσία 72 (2001): 17–23;

29) The Challenge Patristic Ontology in the Theology of Metropolitan John Zizioulas) of Pergamon // Greek Orthodox Theological Review 44 (1999): 476–490;

30) Смерть как Воскресение. Афины: Изд. «Αποστολικής Διακονίας», 1998. С. 102;

31) Паисий: Православия цвет благоуханный. Катирини: Изд. «Επέκταση», 1997. С. 183;

32) Паисия глаголы жизни. Катирини: Изд. «Επέκταση», 1997, С. 90;

33) Repentance According to St. John Chrysostom. Boston, MA, 1993). 101;

34) Увещаний глаголы. Афины: Изд. «Αποστολικής Διακονίας», 1992, С. 48;

35) Увещания старца. Изд. Афины: «Αποστολικής Διακονίας», 1989, С. 16;

Необходимо выйти из жизненного сценария, поскольку он искажает восприятие реальности (Наталья Спенсер). Шестой семинар в школе Транзактного анализа

НЕОБХОДИМО ВЫЙТИ ИЗ ЖИЗНЕННОГО СЦЕНАРИЯ, ПОСКОЛЬКУ ОН ИСКАЖАЕТ ВОСПРИЯТИЕ РЕАЛЬНОСТИ (НАТАЛЬЯ СПЕНСЕР).

ШЕСТОЙ СЕМИНАР В ШКОЛЕ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА

С 12 по 15 января 2018 года в Международной школе Транзактного анализа проходил шестой семинар из цикла программы обучения.

Автор и ведущая программы Наталья Спенсер с участниками семинара

Семинар был посвящен основной теме Транзактного анализа – жизненным сценариям и методам проведения их диагностики.

Автор и ведущая программы – Наталья Спенсер, транзактный аналитик, тренер и супервизор EATA, интегративный психотерапевт.

Автор и ведущая программы Наталья Спенсер

Согласно определению ведущей, жизненный сценарий – это неосознанный план жизни, основанный на решениях, принятых нами в детстве и подкрепляемый родителями. Он есть у большинства людей. В Транзактном анализе изучается данный феномен – жизненный сценарий и методы его диагностики, чтобы помочь человеку выйти из него и принимать иные решения.

Мы создаем себе сценарий, поскольку у нас есть потребность в структуре. Мы истолковываем реальность в соответствии с нашим возрастом, и это происходит уже с самого нашего рождения. Так, ребенок может не осознавать, что окружающая его жизнь – очень трудная, но он это проживает. Бывают, конечно, и позитивные жизненные сценарии.

Обычно мы прибегаем к сценарию в ситуации угрозы удовлетворения наших потребностей. В этот момент запускается сценарный процесс, формирование которого было заложено еще в детстве. Чаще всего сценарий носит категоричный, экстремальный характер. Это наилучшая стратегия выживания для ребенка в условиях враждебной для него или обстановки угрожающей его существованию. Сценарные решения принимаются на основе эмоций и младенческой проверки на соответствие с действительностью. В сценарии существует искаженное восприятие реальности, ограниченное фиксацией его на возрастном уровне в прошлом, а также в связи с конкретным контекстом произошедшего тогда события.

Как отметила Наталья Спенсер, мы должны рассматривать это сценарное решение, понимая, в каком контексте и в каком возрасте оно было принято. Поскольку если мы принимаем это сценарное решение в детском возрасте и в дальнейшем оно, неоднократно повторяясь, срабатывает, то наша жизнь уже начинает служить тому, чтобы подтверждать это сценарное решение снова и снова. И вся реальность начинает фактически подгоняться под этот сценарий и его подтверждать. Сценарий – это паттерн, который повторяется вновь и вновь. Необходимо выйти из жизненного сценария, потому что, в идеале, мы должны воспринимать жизнь такой, какой она есть в ее разнообразии, в ее изменяемости, иначе мы не сможем откликаться на что-то новое. Жизненный сценарий можно сравнить с очками, сквозь которые мы пропускаем только определенную информацию: если какая-либо информация не проходит, мы ее либо отбрасываем через наш сценарий, либо искажаем, чтобы она в него вложилась, – в наш сценарий-форму, которая была сформирована.

На семинаре также подробно была рассмотрена теория развития личности в Транзактном анализе и концепция возрастных стадий развития Памелы Левин, согласно которой ребенок на каждой стадии решает определенные задачи развития и тем самым подготавливает свой переход к следующей стадии.

Изучение теории на семинаре сопровождалось выполнением различных упражнений на определение и анализ собственного жизненного сценария.

КОРОТКО О ТРАНЗАКТНОМ АНАЛИЗЕ

(по материалам сайта Международной школы Транзактного анализа)

Транзактный анализ (ТА) – это стройная система практических моделей, описывающая человека, его поведение, предопределенность его жизни и то, как она сформировалась. Транзактный анализ в дословном переводе означает «анализ взаимодействий». Он занимается качественным изменением взаимодействия человека с самим собой и окружающим миром.

Подход основал известный психиатр Эрик Берн, автор бестселлера «Игры, в которые играют люди». Он считал, что целью эффективной терапии должно стать достижение личностью автономности от сценария. Данная предопределенность формирует 90% нашей жизни, ограничивает нас и лишает новых возможностей и путей. Действительно ИСЦЕЛЯЮЩИМИ могут быть только ОТНОШЕНИЯ, а не теории и методики, как бы глубоко мы их не изучали и не осознавали. Именно поэтому в школе транзактного анализа большой акцент делается на взаимоотношениях: в группе во время обучения, между консультантом и клиентом. Именно через развитие и укрепление отношений происходит изменение нас и наших клиентов.

Транзактный анализ отличается четкой структурой и пониманием того, на что и как воздействует психолог в своей работе. Он в комплексе работает с мыслями, чувствами, телом и поведением человека.

Транзактный анализ помогает с простыми проблемами человека, которые касаются карьеры, семьи, взаимоотношений с окружающими, так и со сложными глубинными личностными проблемами, связанными с тяжелым сценарием жизни, когда нужно фактически родиться у себя заново.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА

Контракт. В транзактном анализе между специалистом и клиентом заключается контракт: он задает рамки работы и оговаривает результат – какие именно изменения хочет получить клиент с помощью терапевта. Во время сессий клиент меняется, и контракт верифицируется, отражая цели клиента и показывая, насколько он к ним приблизился.

Работа с эго-состояниями. Человек в разных ситуациях может проявлять себя в одном из трёх эго-состояний: Родитель, Взрослый и Дитя. Каждое эго-состояние представляет собой особый паттерн мышления, чувств и поведения. Транзактный анализ учит работать со всеми тремя эго-состояниями, помогает разрешить застарелые внутренние конфликты, распутать и залечить старые травмы, помогает восстановить утраченные связи между отколотыми частями личности и восстановить целостность, находить более эффективные уровни контакта с собой и окружающими.

Сценарий жизни. Еще одна важная составляющая транзактного анализа – понимание как работать со сценарием жизни. Мы программируем нашу жизнь, исходя из целой и сложной системы посланий от наших родителей, и наших природных возможностей принимать свои независимые решения и противостоять этой системе. Транзактный анализ имеет несколько подходов к изменению этой системы. Это не просто работа с воздействием на человека его проекций и интроектов, а возможность «перезапустить» систему жизненной предопределенности. Свое «Я» транзактный анализ учит понимать комплексно, работая с чувствами, умом, телом и поведением.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА

Трехлетняя программа разработана в соответствии со стандартами Европейской ассоциации Транзактного анализа EATA. Данная программа «курса 202» – «Транзактный анализ: от консультирования до глубинной психотерапии» – особенная: в ней не просто уникальные техники и методики, здесь учат устанавливать глубокий контакт с клиентами с первых сессий, дается структура и понимание работы транзактного аналитика. Данный курс включает все современные достижения, основы и модели транзактного анализа.

Уровень программы и количество часов достаточны, чтобы подготовиться и сдать экзамен на Сертифицированного транзактного аналитика в психотерапии (СТА-P).

Курс рассчитан на три года. Модули проходят каждые три месяца:

Первый год обучения

Семинар 1: Контрактный метод в транзактном анализе. Философия транзактного анализа (ТА). Структура личности в ТА. Эго состояния. Структурная модель. Четыре метода диагностики по Э. Берну.

Семинар 2: Искусство коммуникации в ТА. Транзакции. Функциональная модель. Теория поглаживаний, эмоциональная грамотность.

Семинар 3: Личностные стили и адаптации. Процессуальная модель. Основы психологического консультирования. Первая встреча с клиентом. Формирование психотерапевтического альянса.

Семинар 4: Работа с утратами и горевание. Теория привязанности. Зачет первого года обучения. Подведение итогов, творческие задания, повторение, интеграция пройденного материала.

Второй год обучения

Семинар 5: Эмоции человека. Эмоциональный рэкет. Теория социального взаимодействия: психологические игры, структурирование времени.

Семинар 6: Жизненные сценарии, диагностика сценария. Теория развития личности в ТА, различные модели.

Семинар 7: Этика в ТА, границы, культурный Родитель. Прошлое в настоящем: перенос – контрперенос в ТА.

Семинар 8: Планирование работы: лечебные планы в ТА, сценарная система, и другие модели. Зачет второго года обучения, практические задания. Подведение итогов, повторение, интеграция пройденного материала.

Третий год обучения

Семинар 9: Личностные расстройства в диагностических руководствах по психическим расстройствам DSM IV-V; МКБ-10. Транзактный метод: работа в группе, имаго, динамика развития.

Семинар 10: Психотерапия личностных расстройств, расстройств характера и настроения. Школа переродительствования Шиффоф в ТА. Особенности реперентинга.

Семинар 11: Школа перерешения Гулдингов в ТА. Терапия нового решения. Духовный ТА.

Семинар 12: Интегративный ТА, школа отношений. Классический бернианский анализ. Финальный экзамен, подведение итогов всего курса обучения. Вручение сертификатов.

Вочеловечение Бога Слова: беседа с историком П.В. Кузенковым о догматических аспектах Боговоплощения (+видео)

ВОЧЕЛОВЕЧЕНИЕ БОГА СЛОВА: БЕСЕДА С ИСТОРИКОМ П.В. КУЗЕНКОВЫМ О ДОГМАТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ БОГОВОПЛОЩЕНИЯ (+ВИДЕО)

Об этом важнейшем событии в истории человечества и его догматическом значении мы беседуем с кандидатом исторических наук Павлом Владимировичем Кузенковым, преподавателем Сретенской духовной семинарии.

— Павел Владимирович, какое для вас самое убедительное доказательство того, что Иисус Христос — Воплотившийся Бог?

— Когда Господь начал Свою проповедь и за ним последовали Его ученики, в какой-то момент Он спросил их: «За Кого вы почитаете Меня?» Тогда Петр от имени всех апостолов ответил: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». То есть даже ближайшие ученики Христа далеко не сразу поняли, Кто перед ними. Потому Господь и сказал Петру: «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах». Господь посчитал особым чудом, что Его собственные ученики увидели в Нем Сына Живого Бога — Того, Кого мы сейчас почитаем в Иисусе Христе, т.е. Сына Божия, Второе Лицо Пресвятой Троицы.

Даже человеку, воспитанному на Ветхом Завете, который полон пророческих предсказаний о Боговоплощении, нелегко было принять весть о том, что Сын Божий и Сам Бог будет обитать с нами, что и произошло в день Рождества Христова, когда Он родился от Духа Святого и Марии Девы и стал жить среди нас. Вот насколько непросто было в то время непосредственным свидетелям этих событий узреть тайну Божественного воплощения. Тем сложнее увидеть какие-то доказательства нам — людям, которых отделяет от этого времени две тысячи лет и которые, вообще говоря, утратили духовную глубину восприятия библейских текстов.

При этом Господь настолько возлюбил человека, что не дал ему прямых доказательств этой истины. Помните, как иудеи просили Его сотворить им знамение с неба? Но такого рода доказательство означало бы лишение человека самого важного — дара свободы. И Господь требует от нас подвига веры и подвига любви. Он требует от нас, чтобы это было для нас не очевидно — а значит, и не вынужденно. То, что очевидно — то вынужденно, и в этом нет свободы выбора. Поэтому и называется христианство именно верой, а не знанием о Боге, потому что всегда в нем остается недоказанность, неочевидность.

Но лично для меня не столько доказательством, сколько свидетельством того, что Христос есть истинный Бог, является Его подвиг на Кресте. Потому что обычный человек не в силах был бы вынести такого рода величайшее служение, которое совершил Христос во имя рода человеческого. Служение, которое выразилось в удивительных словах, обращенных к Отцу: «Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты». Через крестную жертву изменилась судьба рода человеческого, история пошла другим путем.

Всё это было немыслимо для античного сознания. Как это: Бог умирает, Бог отдает Себя в жертву, Бог страдает?

Это немыслимо было и для иудеев, которые видели в Боге великого и абсолютно всемогущего Создателя, Который не может быть подвержен никакому насилию. Но для христиан и христианской веры это самое зримое доказательство того, что Бог стал человеком, что Бог воскрес, чтобы все мы воскресли. Это и главный смысл христианства — что человек должен сам стать богом по благодати. Поэтому Божественная природа Господа нашего Иисуса Христа очевидным образом видна именно в величии Его страдания. Для меня, как для историка, это еще и своего рода образ действий христианина в подобных ситуациях: мы приходим к духовному совершенству только через жертву и страдания.

— При этом Церковь сталкивалась с возникновением различных ересей, связанных с соединением во Христе двух природ: Божественной и человеческой.

— Это одна из самых удивительных тайн Божественного Промысла. Действительно, можно уверовать в то, что Иисус Христос есть Сын Бога Живаго. Тем более что так прямо и написано в Писаниях. И Сам Христос в Писании говорит о Себе словами Петра и одобрят слова Петра. Но как объяснить сочетание Божественной и человеческой природы? Ведь согласно античной философии, Бог есть существо неизменное, бессмертное и совершенно бесстрастное. Человек же смертен, переменчив и подвержен страстям — и это тоже свойство человеческой природы. И если Господь облекся в человеческую плоть, значит, Он принял на себя человеческую природу. Как совместить эти, казалось бы, несовместимые вещи? И на этой почве возникали некоторые весьма красивые логические конструкции. Ну, я уж не говорю про те ранние формы, когда возникали течения, которые признавали и очень почитали Христа как великого Пророка и Учителя, но не признавали его Божественной природы. Таковы, кстати говоря, мусульмане, которые учат, что Иса (Иисус) — величайший Пророк, но христиане извратили сущность Его учения, объявив Его Богом, ввели многобожие и так далее. То есть они стоят на страже монотеизма — действительно важнейшего достижения ветхозаветной религии. Очень важно сохранить единобожие. Но как совместить его с наличием Бога Отца и Бога Сына? Уже это смущало многих в древности.

Других смущало, что евангельские слова «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» уж очень сильно напоминали философские концепции. Возникла даже секта «алогов», которые считали подделкой Евангелие от Иоанна и, соответственно, учение о Слове Божием, о Логосе они отвергали.

С другой стороны, многие впадали в другую крайность и считали, что Сын Божий и Бог настолько едины, что между Ними в принципе нет никакого различия, что это просто разные проявления Одной и Той же Личности как некие аватары. То есть Бог может поворачиваться человеку разными сторонами, но это, тем не менее, некое единое Лицо.

Чтобы из всех этих хитросплетений выкарабкаться, потребовалась колоссальная по интеллектуальной интенсивности работа Святых Отцов — величайших умов древности. Пик всей этой христологической, как ее называют, дискуссии пришелся на конец IV — V век. И в конечном счете Церковь выработала единственно верное со всех точек зрения учение о Боге, которое обходит изъяны всех других концепций.

Тут надо иметь в виду, что христианство не претендует на знание о Боге. Тайна Божественной Троицы, тайна Воплощения для человеческого ума не постижимы. Когда мы говорим об учении Церкви, мы говорим именно о системе взглядов, которая отвергает ложное учение. То есть по сути дела христианское богословие всегда апофатично, оно всегда отрезает ложные умствования, чтобы человек не впал в ошибку. Поэтому иногда приходится слышать, что христианское богословие недоказуемо. Как я уже говорил, в Бога можно только уверовать, Его нельзя познать в падшем состоянии. Но уверовать можно истинно, а можно ложно. То есть мнения о Боге могут быть и ложные. И собственно, понятие «Православие» («Ортодоксия») как раз и состоит в том, что человек придерживается истинного мнения о Боге.

Христианская догматика учит, что Господь Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. Что две природы в Нем соединились таким образом, что не образовали некую третью природу, что они не слились, но и не могут быть разделены, что они соединились непреложным образом и не могут уже отныне разъединиться, и что они при своем соединении не изменили друг друга. Человеческая природа не была подчинена Божественной, Божественная природа не претерпела изменений от соединения с человеческой. Эти вещи трудно понять, но все остальные варианты догматически ущербны, потому что из них вытекает ложность наших упований на спасение.

Допустим, мы последовали бы ереси Нестория. Несторий учил о том, что Иисус Христос есть соединение человека Иисуса и Бога Слова. Из этого соединения произошло некое новое Лицо, Лицо-единение, которое он назвал Христом. То есть Бог Слово и человек Иисус образовали Христа. И поэтому Мария есть Мать человека Иисуса. Бог Отец есть Отец Бога Сына, а Христос родился от Марии, и в этом смысле Марию можно назвать Христородицей. Но ни в коем случае ее нельзя назвать Богородицей, потому что Сын Божий родился от Отца прежде всех век. Если мы последуем этому учению, окажется, что соединение Иисуса и Бога Слова было хоть и чудесным, но одномоментным. Его сподобился, как учил Несторий, только один величайший безгрешный праведник Иисус, который был предызбран для такого удивительного таинства. А как же мы? Наша-то природа каким образом спасена? И оказывается, что если это соединение было лишь соединением на уровне Лиц и не было соединения природ, тогда оказывается, что и человеческая природа не спасена.

С противоположной стороны стоит учение Евтиха (или, как его иногда называют, Евтихия) монофизитство. Евтих учил, что соединение природ во Христе привело к созданию единой природы. Что оно оказалось настолько тесным, что человечество и Божество слились воедино. И ясно, что слились они в Божественную природу, потому что Божество выше человечества. Но, исходя из этой концепции, получается, что человечество умаляется при обожении и возникает изменение человеческой природы. Она оказывается как бы вовлечена в Божественную. И самое ущербное содержание этого учения состоит в том, что страдания Христа в этой ситуации — это страдания Бога, Который страданию не подвержен. Отсюда следствие евтихианства — афтартодокетизм. Исповедующие это учение люди считали, что крестные муки Христа мнимы, ведь Господь Бог не претерпевает страдания. Но это влекло за собой очень опасные последствия. Ведь тогда возникало ощущение некой иллюзии и театральности всех происходивших в Евангелии и описанных в Новом Завете событий. И конечно, с догматической точки зрения это неприемлемая конструкция.

Поэтому остается только православное определение, выработанное на IV Вселенском Соборе в Халкидоне, в соответствии с которым Церковь учит нас, а мы уже исповедуем, что Божество и человечество — две природы — соединились во Христе в одном Лице. Причем соединение это не привело ни к появлению особой единой природы, ни к появлению единого Лица. То есть во Христе Иисусе не существует отдельного человека и отдельного Бога. И Лицо — если хотите, субъект этого соединения — есть Второе Лицо Пресвятой Троицы. Как собственно и написано в Символе веры: «[верую] во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, иже от Отца Рожденнаго, … нас ради человек и нашего ради спасения… Воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы». То есть это Тот Самый Сын Божий, Который был рожден прежде всех век от Отца и Он же рожден во времени от Богородицы. И это то самое учение, которое позволяет нам Деву Марию называть Богородицей. И вот такое, достаточно сложное с точки зрения какой-то философии, но неуязвимое с точки зрения догматических последствий учение и считается православным.

У отца Георгия Флоровского есть любопытные аналогии с нашим временем: он называет несторианство антропологическим максимализмом, а евтихианство антропологическим минимализмом. И в этом смысле западное христианство, особенно христианство новейшего времени, гуманистическое, которое слишком высоко ставит человека и человеческое начало в Господе, похоже на несторианство. Кстати, отсюда и католическая специфика изображения Распятия, на котором Господь изображен обязательно скорчившимся от муки. В то время как для Востока, согласно этой аналогии, более характерно преувеличенное внимание к Божественному началу во Христе — отсюда свойственное восточному христианству иконное изображение Христа, бесстрастного Бога. Конечно, это лишь игра определенных смыслов, хотя та мода, которая в начале XX века появилась в Европе на несторианство, показывает, что что-то в этой концепции есть… Вообще, преувеличенное внимание к человеческому началу, человеческой свободе, конечно, имеет место во всей западной цивилизации, которую мы называем цивилизацией гуманистической. При этом в какой-то момент преувеличенное внимание к человеческому фактически приводит к тому, что эта цивилизация перестает быть христианской, а человек не просто выходит на уровень Бога — он занимает место Бога.

У монофизитов другая тенденция — тенденция к умалению человечества, и эта тенденция в высшей своей форме проявляется в религиях фаталистического характера, когда от человека ничего не зависит — все в воле Божией.

Православное христианство избегает обеих крайностей: оно сохраняет и высоту человечества, и подобающее ему место.

Павел Кузенков. Фото: Православие.Ru

— Некоторые связывают праздник Рождества Христова с ожиданием чудесных перемен в своей жизни. Откуда это?

— Праздник Рождества Христова — это праздник некоего обновления, нового жизненного цикла, начала новой, лучшей жизни. Рождество Спасителя знаменовало это начало для всего человечества, при этом каждый из нас ежегодно связывает с этим Праздником некий перелом в своей собственной жизни. Это, конечно, чисто символическое явление, потому что Господь совершает чудеса не по календарю.

Однако для нас важно, что и в этот праздничный день, и во время Рождественского поста мы гораздо чаще чем обычно обращаемся к Богу с молитвами. В это время общение человека и Бога более тесно, более интенсивно — и Господь отзывается на наши призывы. Самое же важное и в своих молитвах и в своем желании изменить жизнь к лучшему сохранять две вещи: полное доверие к Богу (если что-то тебе не дано по воле Божией, значит так лучше для тебя) и избегать гордыни, когда Господь отвечает на твои молитвы и дает тебе то, о чем ты просишь.

— А случалось ли в вашей жизни, что Господь отзывался на молитвы?

— Да, такие события бывали в моей жизни. Один раз речь шла о болезни близкого мне человека, жизнь которого буквально весела на волоске, так что не было никаких объективных причин для того, чтобы дело пошло на поправку. Осталась одна только надежда на Господа. Я ничего Богу не обещал. Знаете историю, как Мартен Лютер во время грозы обещал: «Если Ты спасешь меня от удара молнии, я стану монахом»? Мы знаем, чем это все кончилось: монахом-то он стал, да только потом разрушил Католическую церковь изнутри. Такие обеты очень опасны, это неудобоносимые бремена. Человек не может играть с Богом в такую торговлю: я — Тебе, Ты — мне. Зачем это? Богу от нас ничего не нужно кроме любви. Поэтому я попросил, что называется, задаром, ничего не обещая. Но просил, как мне казалось, искренне. И действительно, все пошло очень хорошо: этот человек сейчас жив и здоров.

— Что вы могли бы пожелать нашим читателям в праздник Рождества Христова?

С Павлом Кузенковым

беседовал Дмитрий Дементьев